SCHIBIG BILDHAUER CH-6422 STEINEN Switzerland

Holzbildhauer - Holzschnitzer -- Wood-carving - Sculpture in wood

HOME - ÜBERBLICK

- VARIA - AKTUELL

|

Rundschreiben - Rosinen aus den Nachrichten des Verbandes Schweizer Holzbildhauer

top - 1 bis 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -end

Unter anderem hatte ich angekündigt, Euch einige

Rosinen aus den NACHRICHTEN des VSHB - Verband Schweizer Holzbildhauer - herauszupicken, die seit 1956 erschienen - der Verband war 1948 gegründet worden.

Warum bringt jetzt der Schibig diesen alten vergammelten Schmuus?

Darum: wer nichts weiss von der Vergangenheit, wird die Gegenwart nie verstehen.

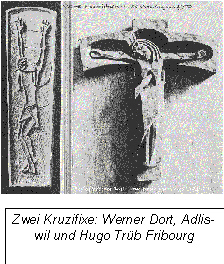

1 bis 5 / Die NACHRICHTEN bestanden vorerst aus wenigen Blättern, die von Hugo Trüb, Holzbildhauer in Fribourg (1908 – 1980) herausgegeben wurden.

Zur Technik: Zuerst handelte es sich um Vervielfältigungen ab einem mit Wachs usw. beschichteten Blatt, das in der Schreibmaschine mit so starkem Anschlag beschrieben wurde, dass an den beschriebenen Stellen die Schicht durchschlagen und damit für die spätere Druckfarbe durchlässig wurde. Ab 1966 gab es im Vorstand als grossen Fortschritt den Umdrucker; dabei wurde spezielle Farbe ab Folie auf das Druckoriginal übertragen. Beim Drucken wurde das Original mit Spiritus befeuchtet und gab so das gezeichnete oder geschriebene Bild in rasch nachlassender Qualität an vielleicht maximal 100 Kopien ab. Bilderseiten wurden gelegentlich beim Drucker in Auftrag gegeben; öfter machte Redaktor Werner Dort (1907 – 1992) Adliswil dafür auch Heliographien. Dafür brauchte es Texte oder Zeichnungen auf Transparentpapier. In der Dunkelheit spannte man diese zusammen mit einem lichtempfindlichen Papier in einen Rahmen; dann setzte man den Rahmen etwa 10 bis 45 Sekunden dem Sonnenlicht aus. Anschliessend brachte man die Kopie in einen Kasten, in welchem Salmiak zum Verdunsten aufgestellt war; dadurch wurde das Bild entwickelt – man stelle sich den Aufwand vor! Mit dem Fotokopierer, ab 1979, gab es viel grössere Möglichkeiten, Bilder anzubringen. Ab 1992 betrat dann der Computer die Szene; zuerst begnügte sich Josef Schibig damit, das Original im PC zu schreiben und zu gestalten und es dann immer noch mit dem Kopierer zu vervielfältigen. Später konnte sich der Redaktor einen Laserdrucker leisten. Für kurze Zeit druckte er die NACHRICHTEN sogar farbig. 2005 bis 2008 wurden diese von U. Wiedemer im Stile von "Kunst und Stein" im PC gestaltet, und in einer professionellen Druckerei gedruckt und geheftet. Ab November 2008 erscheint das Blatt gemeinsam mit der Innung Baden-Württemberg unter dem Namen SCHNITZPUNKT.

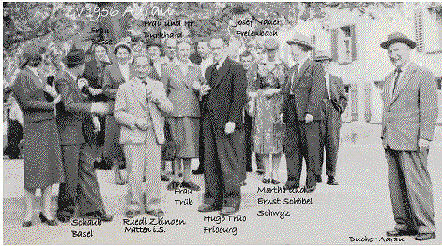

Gleich im ersten Schreiben im März 1956 ging es um eine Ausstellung in Fribourg, die in der Universität vom 1. bis 16. Sept. 1956 stattfinden sollte. Die Preise der Arbeiten waren schon noch etwas anders als heute, im Jahr 2006: JS hatte vier Arbeiten (1 Kruzifix, 1 Relief Bruder Klaus, eine Schale und 1 Maske) angemeldet, Versicherungswert total Fr. 153.- Heute wäre dies, nach meinem betriebsinternen Umrechnungssystem, etwa 3'000 Fr. Die Ausstellung kam leider wegen viel zu geringen Anmeldungen (insgesamt immerhin 51 Arbeiten, es fehlten aber grossformatige Werke) nicht zustande. Zentralpräsident E. Burkhardt Bern konnte einen neuen Termin für den Oktober 57 finden; er schrieb: "Wenn wir Holzbildhauer diesmal nicht genügend gerüstet sind, dann bedeutet das eine unsterbliche Blamage und ich würde mich von einer weiteren Organisationsarbeit distanzieren." Diesmal konnte die Ausstellung durchgeführt werden und fand in der Presse ausführliche und positive Beachtung, sogar in Frankreich.

Im April 1958 gab der VSHB einen Preis- und Lohntarif heraus: für gelernte Berufsarbeiter Fr. 2.50 bis 3.50 pro Stunde, für den selbständigen Holzbildhauer Fr. 6.- bis 7.-, je nach Zone.

t

|

Es ist kaum mehr bekannt, dass der VSHB früher auch regionale Sektionen hatte, die eigene Aktivitäten entwickelten: Ostschweiz, Bern, Welschland.

So hielt z. B. die Sektion Zürich, welche schon 1916, also lange vor dem VSHB, gegründet worden war und sich „Verein der Zürcher Bildhauermeister“ nannte, 1958 unter Präsident W. Dort ihre GV im Bahnhofbüffet Selnau ab. Da wurde unter anderem bekannt, dass die Zürcher der Zentralkasse ein Darlehen gewährt hatten, dass sie die Bildhauerfachschule in Stuttgart besucht hatten, dass man Probleme mit dem BIGA und der Fremdenpolizei wegen der Einreise von ausländischen Holzbildhauern behandelte (Konkurrenz!). Die Zürcher hatten auch eine eigene Vereinsbibliothek. Dem Kollegen Klement (Clement?) in Genf, dem fast das gesamte Werkzeug durch einen Brand zerstört worden war, schenkte man einen ganzen Satz Schnitzeisen.

A propos "Bildhauermeister": dieser Ausdruck gab Jahrzehnte lang viel Anlass zu Diskussionen und lag besonders den Berner Oberländern schwer auf dem Magen. Man bedenke, dass es die Zeit war, wo nach und nach das Reglementieren aller Berufe mit Lehrlingsreglementen und teilweise offizieller Meisterausbildung in Gang kam. In der Umgangssprache war ein selbständiger Handwerker stets als "Meister" bezeichnet worden, schon lange bevor dafür zuständige Amtsstellen überhaupt existierten, und selbstverständlich floss dieser Ausdruck auch in die Namen der Vereine und Verbände ein. Darum hiess auch der VSHB zuerst "Verband Schweizerischer Holzbildhauermeister" - ursprünglich war er eindeutig eine Vereinigung von Selbständigen; erst später ging man dazu über, auch Angestellte und Lehrlinge aufzunehmen.

Der Jahresbeitrag des VSHB war 1957 Fr. 30.--; vermutlich gleich wie bei der Gründung 1948.

Im Jahr 1966, dem 50-Jahr Jubiläum des Vereins der Zürcher Bildhauermeister, schrieb Werner Dort einen Rückblick, dem folgender Auszug entnommen ist. Der Artikel kommt uns heute vielleicht etwas langfädig vor, obwohl ich ihn schon gekürzt habe; er ist aber im Ganzen doch stimmig und lässt uns auch spüren, wie sehr sich doch unsere Lesegewohnheiten dem immer rasanteren Lebenstempo angepasst haben: Leseschwäche lässt grüssen . . .

„Wie ganz anders gelagert sahen doch damals - 1916 - die Verhältnisse in unserem schönen Handwerk aus. Man stand mitten im ersten Weltkrieg und dennoch hatten die zahlreichen Holzbildhauermeister samt ihrer ansehnlichen Gehilfenschaft recht gute Beschäftigung. Neben Serienarbeiten für den Möbelsektor figurierten mustergültige Einzelanfertigungen für die obere Stufe der Gesellschaft, deren Ansprüche sich oft bis zum Extremen übersteigerte. Der junge Verein zeigte sich sehr rege. Er machte Eingaben an die Behörden, organisierte auch Ausstellungen und zwischen den Meistern florierte eine grosszügige Kameradschaft und auch das Verhältnis zu den Gesellen war wirklich gut. Zuerst kaum spürbar waren die Vorzeichen der Krisenjahre. Aber durch einen unverständlichen Handelsvertrag ausgelöst, überschwemmte dann Deutschland seine Nachbarländer mit unschlagbar billigen Möbeln, sogar solche mit "modernen Schnitzereien". Dies führte schlagartig zu einem tiefschürfenden Umbruch. Beim Schweizer Bildhauer wurde König Schmalhans ein immer aufdringlicherer Gast und viele wertvolle Kräfte der Meister- wie der Gehilfenschaft flüchteten in sicherere Berufe. Trotz dieser Zeit der Stagnation traf sich eine unbeirrbare Gruppe von Zürcher Meistern zu regelmässigen Besprechungen. Aber unaufhaltsam lichteten sich die Reihen der Holzbildhauer und betrug 1940 noch 14 Meister und 2 Gehilfen. Der Beschäftigungsgrad im zweiten Weltkrieg war sehr wechselhaft, was sich aber schon in den ersten Friedensmonaten in günstiger Weise änderte. Die dem edlen Handwerk treu gebliebenen Meister erfreuten sich an einem unerwartet guten Geschäftsgang und konnten sich ob den flauen Zeiten wieder sanieren. Vielleicht ist es ganz nützlich, sich die tieferen Ursachen des Strukturumschwungs einmal kritisch anzusehen. Wir Alle kennen die Skala vom eleganten Schwung und überschäumenden Ideenreichtum des Barocks usw. über die Naivität des Jugendstiles (siehe unten) zum Massenornament der ärgsten Langweile der Vorkriegszeit und weiter zur affektlosen + passiven FORM ohne ORNAMENT. Wir kennen heute doch die Triebfeder, die unseren Vorvätern den Willen gab, die Formen nach neuem, eigenen Geschmack zu bilden!! Nein, sie hatten sich nicht nur an den alten Formen satt gesehen - Nein, sie wollten nicht nur aus purem Abwechslungsbedürfnis, wie es beispielsweise die Kleidermode zeigt, noch NIE Dagewesenes erfinden. Nein, die insgeheime Freude am NEUEN, die ja in jedem Menschen steckt, hat sie zur Initiative verlockt. Es liegt aber in der Natur der Dinge, dass alles Neue, so aussergewöhnlich es auch sei, vom NEUEREN überholt werden wird. So würde auch ein ewiger Frühling, ein ewiger Sommer, Herbst oder Winter bestimmt einmal seine besonderen Reize verlieren... Nur als Folge eines unlogischen und missbrauchten Ornaments konnte die vom Werkbund proponierte Form ohne Ornament erstehen, der sich nun gegen alles stellt, was nach Mode oder Verzierung aussieht. Ist es aber nicht mehr als zweifelhaft, dass es überhaupt eine so perfekte Form gibt, die in ihrer Funktion und technischen Sachlichkeit die Menschheit in alle Ewigkeit befriedigen kann???

Vielleicht gibt es tatsächlich einige Wenige solch barbarischer Materialisten! Schon der Wunsch nach einer festlichen Krawatte entsteht doch nicht deshalb, weil die Alte nicht mehr brauchbar ist, sondern weil eine unstillbare Freude am Neuen, das sich vom Alltäglichen abzeichnet, uns Allen in die Wiege gelegt wurde. Sollten wir nicht auch der kommenden Generation beweisen, dass wir die Kraft haben, Neues, Eigenwilliges und Ansprechendes zu gestalten und nicht nur das Alte kopieren können. Solche Neukompositionen jedoch müssen in harter Geistesarbeit errungen und erfunden werden! Jeder tüchtige Holzbildhauer ist sicher fähig, einen an sich völlig stimmungslosen Gegenstand durch eine durchdachte Ornamentierung auf eine Heitere, würdevolle oder ernste "Tonart" abzustimmen. So erhält die Verzierung einen Zweck und hat mit Kitsch nichts zu tun. Oft kann nur schon der Aufbau eine solche Tonabstimmung hervorbringen. Ein klares Ornament verleiht jenes "innere Leben", das den nüchtern Gegenstand adelt und ihn der Sympathie des Betrachters näher bringt, ja, sogar Ehrfurcht vor der Kunst und Könnerschaft weckt, während das Irrationale und Abstrakte eine undefinierbare Gleichgültigkeit und Unzugänglichkeit bewirkt.

JA, trotz der vielen Unsicherheiten wollen wir an unser Studium und an die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten denken und uns dem Schönen und Sinnvollen verschreiben. Auch in Zeiten völlig überspitzter Sachlichkeit kann der zukunftsgläubige Meister, sei es nun auf ornamentalem Gebiet oder der hohen Kunst seine Berufung zeigen indem er sein Suchen nach dem NEUEN, EIGENEN mit seinem Können koordiniert und wir sind überzeugt, dass der Lohn für solch hohe Bestrebungen sicher nicht ausbleiben wird.

1. Jan. 66 - Werner Dort

|

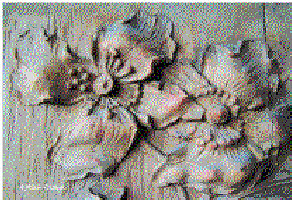

Naivität des Jugendstiles? Wohl doch eher Ansichtssache!

Dieses Relief in Nussbaum habe ich vor Jahren von Joh. Pacholsky in Zürich erworben, zusammen mit einem alten Satz Schnitzlereisen, die alle mit CLOUX gezeichnet waren. Cloux hatte dem Vernehmen nach sein Atelier in Lausanne, anfangs 20. Jh. Von Naivität keine Spur, eher von überspitzter Raffinesse, wenn nicht gar Dekadenz: ein Meisterwerk! |

|

|

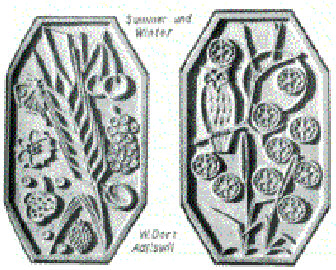

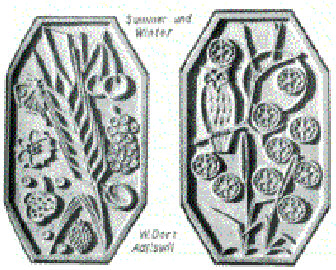

Die letzten Rosinen schlossen mit einem längeren Zitat von Werner Dort aus Adliswil. Dieser war erfinderisch und innovativ, wie es dieses Bild aus den NACHRICHTEN Nr. 27 von 1967 zeigt |

Nr. 25 vom November 1966, Schriftführer Trüb

Bei der Eidg. Volkszählung von 1965 gab es in der Schweiz 440 Holzschnitzer.

Nr. 27 vom März 1967

Johann Pacholsky, Holzbildhauer am Hirschengraben in Zürich schrieb diese

kleine Rückblende auf die Lehrzeit eines Holzbildhauers in Berlin

Man schrieb das Jahr 1907, also die gute alte Zeit. Natürlich gab es damals weder Radio noch Autofimmel, weder Kinopaläste noch Halbstarkenprobleme. In den Strassen sang man die neuesten Schlager: Püppchen, Glühwürmchen, Komm in meine Liebeslaube usw. Alt und Jung trug die hier unvermeidliche Melone und knielange Vestons. Sensationen waren lediglich auftretende Bauchredner und Kunstpfeifer.

Am 17. November 1907 schritt ich zum ersten Mal durch die tunnelartige, von einem goldbetressten Portier bewachte Einfahrt der Firma Julius Groschkus, Möbelfabrik, Hoflieferant seiner Majestät des Kaisers und Königs. Meister Freitag mit seinem Fuchsbart und Augenbrauenwald wies mir mürrisch meinen Platz im dritten Licht an und wie üblich begann auch für mich mein Weg mit Eckenverschneiden usw. Wir waren vier Lehrlinge, und wenn abends die Sirene ertönte mussten wir noch 10 Minuten weiter arbeiten, ehe wir an das obligatorische „Arbeiten anschauen“ von Bank zu Bank gehen durften. Meist waren es Möbelteile in flämischer Renaissance, aber auch romanische Flachornamente in Eichenholz waren damals grosse Mode. Mein Wochenlohn betrug 7.50 Mark. Ein Mittagessen kostete 50 Pfennige und die Schlafstelle (meist ohne Aufenthaltsberechtigung während des Tages) kostete im Monat 10.- Mark. Die tägliche Arbeitszeit betrug 9½ Stunden, am Samstag arbeitete man bis 5 Uhr und Ferien waren ein völlig unbekannter Begriff. Allerdings gab's am Morgen eine kleine Pause, wo heisse Würstchen, Rollmöpse, frische Schrippen und Schmalzstullen verzehrt wurden.

Politisch war dies die Zeit der grossen Obstruktionsreden, in welchen sich Karl Liebknecht besonders hervortat. Kaiser Wilhelm II war auf dem Höhepunkt seiner Macht und ich war Zeuge vom aussergewöhnlichen Prunk, den er mit seinen Söhnen zu entfalten verstand. Ich sah auch den Halley‘schen Kometen Kometen und die ersten Flugversuche der Gebrüder Wright auf dem Tempelhofer Flugfeld. Später sah ich dort wie Farmann, Bleriot und Hirth mit ihren Flugdemonstrationen die Menge zu begeistern verstanden, denen später Immelmann, Bölke und Richthofen sich anschlossen.

In der Werkstatt war ich inzwischen in das zweite Licht vorgerückt und zum obligaten Werkzeug gehörte damals unbedingt eine gute Petrolfunzel. Es war wirklich äusserst interessant das Kommen und Gehen der Gehilfen zu beobachten. Natürlich dominierten damals noch die Bärte und Schnäuze, aber auch dann und wann erschien einer mit Künstlermähne und grossem Tamtam. Aber nur allzuoft waren diese „Künstler“ bei uns nur „Eintagsfliegen“. Meine Garderobe, meist vom Trödler stammend, hatte natürlich nicht den neuesten Schnitt, aber die Stimmung war deswegen durchaus nicht unglücklich. Das Abends wanderten wir in der Mark Brandenburg, spielten Zither, Schach und Billard, und freuten uns, oft auch süsse Gefahren streifend, unbeschwert des Lebens. In der Gewerbeschule modellierte ich für die Lehrlingsprüfung ein Hochrelief, einen Kampf zwischen Adler und Riesenschlange im Lorbeergesträuch. Für die Prüfung selber borgte ich mir von meinem Freund seinen schönen, wenn auch viel zu engen Anzug aus. Ich hatte eine grosse Kartouche in Eichenholz mit quellenden Schnörkeln und seitlichem Gehänge zu schnitzen. Die Prüfungszeremonie für uns zwölf Kandidaten, welche von würdevollen, bärtigen Innungsmeistern geführt wurde, war für mich sehr eindrucksvoll und feierlich. Das ehrenvolle „Ausgezeichnet“ als dem Einzigen von unserem Dutzend liess mich aufatmen und selbstverständlich öffnete sich mit dem Lehrabschluss das goldene Tor zur schönsten Zeit der blühenden Jugend. Mein täglicher Lebensraum war bisher die Werkstatt gewesen - die Nächte überstand ich schlecht und recht bei teilnahmslosen Leuten. Andere Ausgaben als für das nackte Überleben hatte ich bisher nicht. Die Lehre bei Groschkus war äusserst konzentriert gewesen, es gab keine Botengänge, keine Serienarbeiten, aber auch keine Feilen und Raspeln und Ziehklingen, nur das Schnitzeisen dominierte. Oft bevorzugte mich Meister Freitag zum Sauberschneiden sehr wertvoller Füllungen, habe aber nie ein Lobeswort aus seinem Munde kommen hören. Mein erster Zahltag als Gehilfe betrug 24.- Mark in der Woche. Dass man inzwischen auch grösseres Interesse an gewissen „Lieblichkeiten“ bekam, lag in der Natur der Dinge . . . Aber auch das Zusammensein mit den Kollegen, bärtigen Originalen, schrulligen Käuzen schenkt mir noch heute viele liebenswerte Gedanken.

JS: Übrigens, an anderem Ort hatte Pacholski seinerzeit geschrieben oder erzählt, wie sie dort in Berlin immer wieder äusserst reiche Schnitzereien für Täfer, Treppengeländer usw. in den neuen prunkvollen Ozeandampfern schnitzen konnten.

Das waren noch Zeiten! Könnt ihr euch vorstellen, dass heute auch nur ein einziger müder Rappen ausgegeben würde für eine schöne Schnitzerei etwa am neuen Airbus? Und - sind diese Verschwendereien einfach eingespart? Denkste! Heute gibt doch der Staat auf den verschiedenen Ebenen sehr viel mehr aus für alle möglichen absolut wertlosen „Künsteleien“. Bitte mehr Ruhe auf den billigen Plätzen, wir dulden nicht, dass hier von Hirschhörnern gemäkelt wird. Obwohl, Gehörnte gibt‘s dabei genug: alle Steuerzahler.

6 / Der Jahresbericht 1967 des Vereines der Zürcher Bildhauermeister belegt sehr reiche Aktivität und lässt fast vermuten, es sei dort mehr gelaufen als im „Zentralverband“?

Neben allgemeinen Gedanken über Bildhauerei und das Gestalten (Werner Dort erinnert sich z.B. an seine Ausbildung: „Wenn ich an die Kunstwerke Giacomettis denke, kommen mir unwillkürlich jene Episoden in der Kunstgewerbeschule in den Sinn, wo in der Modellierstunde die gebastelten Drahtgestelle mit dem ersten Ton oder Gips umgeben wurden. Schon vor 45 Jahren hatten wir Lehrlinge unsere Freude an den ulkigen Gebilden, die wie Witzfiguren oder Karikaturen auf ihren Brettchen dominierten . . .“) zählt er unter anderem auf:

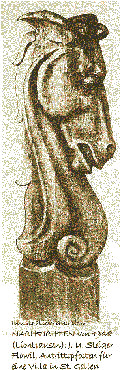

Fonduetreffen in Steinen; W. Dort als Prüfungsexperte bestätigt; GV im Hotel Limmathof in Zürich, wo Melk Scheuber aufgenommen wird; Jahresbeitrag auf Fr. 15.- erhöht; Programm für 3-tägigen Besuch der Süddeutschen Bildhauer festgelegt; Preisansätze der Selbständigen generell um 8 bis 10 % auf Fr. 11.- bis 15.- pro Stunde erhöht; Mappen anschaffen für den Rund-Versand der Bibliotheksbücher; Referat über den Schwarzen Erdteil, mit Lichtbildern; Lehrlingsprüfung in Brienz besucht; Kunstwissenschaftliches Institut in Zürich besucht; Empörung über die Absicht des Volkswirtschafts-Departements, die Lehrzeit auf 3 Jahre herabzusetzen: „ein brillanter Schreibtischgedanke“; 3-tägiger Besuch der Bundesverbandstagung der Stein- und Holzbildhauer in Karlsruhe; Besuch des Kunsthauses Zürich an einem Samstag-Nachmittag; Intervention beim Architekten, für das gemeinsame Restaurieren der Orgel der Kathedrale St. Gallen, leider erfolglos; Rundschreiben zum Erlangen guter Bilder/Entwürfe von Holzgrabmalen, für eine Broschüre; KUNST+STEIN ist daran nicht interessiert, da (Zitat) "Holzgrabzeichen aus Brienz und Unterwalden für das heutige Empfinden wie ein rotes Tuch seien". Poing! Für die kommende Jahresversammlung wird ein Kurs über das Spritzen und Patinieren veranstaltet.

Ein recht gedrängtes Programm für ein so kleines Gremium!

Mit der Einladung zur 19. GV, März 1968 in Appenzell, wurde auch eine Studienfahrt nach Paris ausgeschrieben, organisiert von Josef Dettlinger, Obermeister der Holzbildhauerinnung Südbaden. Diese wurde im Oktober gleichen Jahres durchgeführt.

Erstmals wurde eine Mitglieder-Adressliste veröffentlicht: 45 Mitglieder, alles Selbständige.

Im Oktober 68 wurde in der Werkstatt von Josef Z‘Rotz in Stansstad ein Bildungstreffen mit folgenden Themen durchgeführt, mit 10 Teilnehmern: zuerst hatten alle eine kleine Sitzende Madonna nach einer Skizze von Josef Nauer zu modellieren; dann wurde das schwierigste Modell (mit Durchbrüchen usw.) gemeinsam unter Anleitung von Stukkateur Giovanni Basso abgegossen, alles in einem Tag. Am folgenden Sonntag gab César Jaeggi einen Überblick über die Heraldik; weiter wurde ein kleiner Kurs über das Lichtpausen durchgeführt. Auch wurden zuvor noch die mitgebrachten Fotos von eigenen Arbeiten gemeinsam besprochen und anregend kritisiert.

Bei Conrad Gubler in Weinfelden ging im Oktober 68 ein Bildhauertreffen über die Bühne: Besichtigen seiner Werke (Malerei und Holzskulptur). Die Skulpturen sind aus vieltausendjährigem Eichenholz aus dem Schwemmgebiet der Thur; auf Gublers Kellerbühne Sketchs von Alfons Zwicker aus St. Gallen; Lichtbildvortrag über eine Reise nach Griechenland.

Zitat: „das gemeinsame Nachtessen im Gerichtsaale, mit mancherlei Gedankenaustausch, zog sich derart in die Länge, dass es nur noch im Galopp auf den letzten Zug reichte.“

|

|

Vom Berufsverband Oberländischer Holzschnitzerei kam im April 1968 ein Brief mit dem Wunsch, mit dem VSHB "in engere Kontakte zu treten". Nun ja, dabei blieb es dann auch; wir sind im Jahre 2007, nächstes Jahr hat der VSHB ein grosses Jubiläum und der Kontaktwunsch der Brienzer wird auch bald 40-jährig: "Gut Ding will Weile haben . . ."

In Nr. 49 der NACHRICHTEN vom Mai 1972 konnte der Redaktor berichten, dass VSHB-Vorstandsmitglied Josef Nauer Freienbach mit dem Kulturpreis des Kantons Schwyz ausgezeichnet wurde.

Makabrer Humor in der gleichen Nummer: "Weißt Du, warum sich die Ärzte bei Operationen immer ein Tuch über Mund und Nase binden? - Erraten!: damit sie nicht immer das Messer abschlecken."

Weiter wurde eine Reise ausgeschrieben: Die Innung Südbaden-Württemberg, mit welcher der VSHB schon eine ganze Reihe von Reisen und Anlässen durchgeführt hatte (Paris, Wien, Höri am Bodensee, Mainau, Weinfelden, Zürich-Adliswil, Reichenau, Lübeck usw.) lud diesmal ein nach Breisach im französischen Grenzgebiet, mit Weinkellerei-Besichtigung (geschnitzte Fässer), für September 1972.

Das Bücherverzeichnis umfasste 30 Titel (etwa 50 Bände plus etliche Zeitschriften). Die Bücher wurden von Karl Ebnöther in Zürich betreut und an Interessenten per Post versandt, gegen Fr. 1.- für Porto und Verpackung.

Redaktor Dort berichtete auch über die Lehrabschlussprüfung von Franz Ledergerber, im April 72. Franz hatte seine Lehre bei Schibig in Steinen gemacht. Experten waren Städeli Zürich und Dort Adliswil; sie beschrieben die Leistungen in der praktischen Arbeit als brillant, mit ausserordentlichem Fleiss und Tüchtigkeit. Die Gesamtnote wurde etwas gedrückt auf 5,2 durch das Ergebnis in "Stil- und Heraldik-Kenntnissen".

Es waren folgende Aufgaben gestellt: Aufzeichnen eines Ornamentes nach Modell - Anlegen dieses Ornamentes - Sauberschneiden - Entwerfen und Schnitzen eines Schriftzuges - Anlegen und Sauberschneiden einer frei gewählten Arbeit (Zeichnung, Foto oder Modell waren mitzubringen) - Modellieren eines kleinen Ornamentes. Dazu Fragen über allgemeine Berufskenntnisse: Werkzeug richten - Materialkunde - Abgiessverfahren - Technische Regeln - Heraldik und Stilkunde - Finissage und Zurichten.

Das Porträt von Miss Gail Marshal aus Boston, die hier in den Ferien war und sich bei uns (durch Lehrling Frz. Ledergerber) abkonterfeien liess; dies war nicht Teil der Prüfung.

Weiter die zwei von Franz an der Prüfung geschnitzten Ornamente.

JS Juli 2007: Franz Ledergerber übernahm 1973 für einige Jahre die Werkstatt von Hermann Ziegler in Luzern. Er bildete sich weiter im Instrumentenbau, der später den Schwerpunkt seiner Tätigkeit in Bühl bei Aarberg bildete. Dort entwickelte sich das Kettensägen von grossen Berner-Bären zu einem weiteren Renner. Leider wurde Franz vor zwei Jahren von einem schweren Schicksalsschlag getroffen: eines Morgens konnte er sich ganz plötzlich nicht mehr bewegen; vom Hals an abwärts war er gänzlich gelähmt. Die eigentliche Ursache wurde nie gefunden; Therapie im Paraplegiezentrum und der eiserne Wille von Franz brachten ihn so weit, dass er sich wenigstens wieder im Rollstuhl aufhalten und die Arme - sehr eingeschränkt - bewegen kann. Er macht jetzt für ein Architekturbüro am PC 3D-Animationen von Bauprojekten (hier ein Beispiel davon).

Wie schrieb doch Prüfungsexperte Werner Dort anno 1972: „Wir wünschen dem strebsamen und tüchtigen jungen Holzbildhauer viel viel Glück für die Zukunft, denn er hat uns sein Können auf das Beste bewiesen“. So sei es weiterhin!

Franz würde sich sicher freuen über Lebenszeichen von alten und jungen Kollegen:

Frz. Ledergerber, Dorfstr. 12, 3274 Bühl bei Aarberg, f.ledergerber@bluewin.ch

|

7 / An der GV vom März 1972 in Zürich wurde ein Entwurf zum Lehr- und Prüfungsreglement für Holzbildhauer (Figuristen und Ornamentiker) verabschiedet und beschlossen, diesen dem BIGA zu unterbreiten.

Ein Neumitglied aus der Ostschweiz - Name ist Schall und Rauch . - hat sofort sehr aktiv mitgemacht: er lancierte einen Wettbewerb, bei welchem 30 Fragen zu beantworten waren, mit Gewinnsumme von Fr. 50.-. Auch fand er bei einer Ausstellung in Zürich (Zitat) "beim Publikum aus aller Herren Länder mit seiner Arbeit grosses Interesse. Neben neuzeitlichen, ansprechenden Wandornamenten ist deutlich die Schnitzlerschule Brienz zu erkennen. Fohlen, Hirsch usw. aber auch die pfiffigen Bäuerlein und Weiblein schauen farbenfroh in die Welt. Aber auch elegante, geschnitzte Anhänger und Halsketten aus Edelholz fanden recht guten Anklang.“

Allerdings, wenn wir zwei Jahre voraus schauen, auf die GV mit Ausstellung in Lenk im Simmental, stellte sich heraus, dass ausser dem Namen des so gelobten Mannes noch weiteres nur Schall und Rauch war: er stellte ein bei einer renommierten Firma in Brienz gekauftes Werk, einen schönen Stier, als eigenes Kunstwerk aus. Das gab einen kleinen Eklat, der mit dem Ausschluss des Rauchverursachers aus dem Verband endete. Jahre später stellte sich heraus, dass im Leben des guten Mannes gewaltiger Schall und Rauch vielleicht eben gerade die Ursache seiner Schwierigkeiten waren: im Militärdienst war er von einem Handgranaten-Unfall betroffen gewesen, der möglicherweise seine Schläuchlein im Gehirn ein wenig durcheinander gebracht hatte, neben weiteren Verletzungen. Einmal mehr: richtet nicht!

Eine weitere Berühmtheit, diesmal echt, fand ihre Spur in den Nachrichten: der Weltmeister-Skiflieger Walter Steiner war bekanntlich von Beruf Holzbildhauer; 1972 hat er seine Lehrabschlussprüfung gemacht und dabei "ein vortreffliches Zeugnis seines Könnens in unserem edlen Handwerk abgelegt".

In Nr. 54/März 73 stürzte sich der Verband echt in Unkosten: 5 Kunstdruckblätter von eigenen Arbeiten der Mitglieder (Steiger Flawil, Rindlisbacher Lützelflüh, Sjursen Malans, Bisig Einsiedeln, Dort Adliswil, Trüb Freiburg, Gubler Weinfelden, Würmli Uster, Nauer Freienbach, Linder Lungern, Scheuber Kerns). Heute - 2007 - dürfte es ziemlich schwierig sein, eine solche Reihe von eigenen Arbeiten zusammen zu bringen! (Die Krippengruppe ist von Fritz Linder.)

Nr. 57 vom Juni 73: „Auf einer kleinen Schweizerreise beobachteten unsere Süddeutschen Kollegen ein nicht atypisches Beispiel von Werbung für das Holz. Im Schaufenster eines Holzschnitzers stand folgender Slogan: IN JEDES HAUS - EIN GESCHNITZTER BRUDER KLAUS. Gleich daneben standen zwei Bruder Klaus Statuen aus . . . Kunststoff! Dies erinnert unseren Kollegen Josef Schibig an jenen kühnen Aussteller an der Züspa, der seine Polyurethan-Abgüsse schriftlich als Holzreliefs anpries. Darüber zur Rede gestellt, verteidigte er sich vehement: Also ich habe doch selber gesehen, wie der Masse Holzstaub beigemischt wurde.“

In der gleichen Ausgabe wurde eine aus heutiger Sicht eher seltsame Restaurierungs-Methode beschrieben:

"Sanierung Klosterkirche Muri: Angesichts des bedenklichen Zustandes des Holzwerkes der vergoldeten Schnitzereien musste ein besonderer Arbeitsplan ausgeklügelt werden. Lösungsmittelhaltige Lacke und wässerige Leime, welche beide stark schrumpfen sowie die leicht versprödende Polyisocynaten konnten nicht erfolgversprechend eingesetzt werden, da einige Teile nur noch durch den Kreidegrund und die Vergoldung zusammengehalten wurden. Der mit der Restauration betraute Holzbildhauermeister Josef Brühlmann deckte die Vergoldung zunächst mit einer dünnen Silikon Kautschuk Giessmasse 56 ab und bettete die Vorderseite dann in ein dickes Kissen aus Polyurethanschaumstoff ein. Nach dem Aushärten des Schaumbettes wurde dann in zeitraubender Kleinarbeit vermittels einer biegsamen Welle und mit kleinsten Fräsern das zerfressene Holz bis hart an den Kreidegrund herausgefräst. Die so entstandene Form wurde mit Araldit N ( CY 213 ) und Härter HY 956 dünn ausgestrichen und schlussendlich mit der Mastermodellpaste Araldit SV 425 ausgefüllt. Wo Teile der Schnitzereien fehlten, wurden gleichzeitig die zugerichteten Lindenholzstücke eingebettet, welche nachher anhand der Originale geschnitzt und vergoldet wurden. Da diese reiche Bildhauerarbeit wieder an den ursprünglichen Platz zu stehen kam, wo sie dem Einfluss der Temperatur und Feuchtigkeit der Wand ausgesetzt war, hat Meister Brühlmann alle der Wand zugekehrten, aus Mastermodellpaste SV 425 bestehenden Rückseiten mit einer isolierenden Firnisschicht abgedeckt. Die bereits um 1961 begonnenen Versuche, welche auch strenge Alterungsprüfungen einschlossen, versprechen nicht nur eine dauerhafte, sondern eine formal gewissenhafte Restauration.“

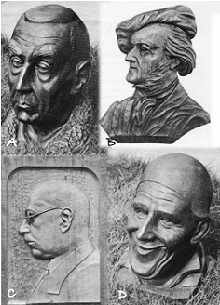

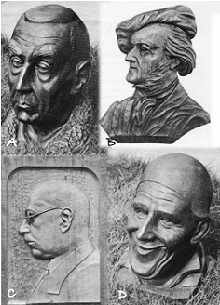

Porträts in Nr. 66 / Juli 74: A und D von César Jaeggi Zürich (Amundsen und Grock(; B und A von A. Seeger Kriens (R. Wagner); C von Ernst Schoebel Schwyz.

Nr. 63 - Februar 1974

Einmal mehr, oder immer noch, beschäftigt sich der Vorstand mit dem Lehrlingsreglement der Holzbildhauer. Die neuste Fassung wird an der GV in der Lenk genehmigt und anschliessend dem BOH und dem BIGA zur Genehmigung unterbreitet.

Im gleichen Jahr wurden ein Kurs für das Spritzen/Patinieren von Holzskulpturen, ein Arbeitskreis zum Gestalten von Holzgrabzeichen und ein Kalkulationskurs durchgeführt.

Nr. 71 - März 1975

Präsident Josef Z‘Rotz sorgt sich in seinem Jahresbericht um den Nachwuchs. Immer noch drehte und wurstelte man am Lehrreglement herum, das BIGA hatte weitere Wünsche, ohne diese näher zu definieren.

Z'Rotz: "Eine schwere Sorge lastet jedoch, mit oder ohne Reglement auf uns, um unseren Nachwuchs. Lehrstellen sind kaum noch zu finden. In der Schnitzlerschule kommen jährlich 5 bis 6 Bildhauer (In- und Ausländer) aus der Lehre. Von diesen mag einer sich weiterhin als handwerklicher Bildhauer betätigen, die übrigen wandern sukzessive ab auf andere Betätigungen. Ein ganz kleiner Teil versucht sich als freier Bildhauer, meistens so lange, bis der Staat irgendwie Unterschlupf auf verwandten Gebieten bietet. An den Kunstgewerbeschulen kann man nur noch Kurse besuchen, die da heissen: "Gestalten in Holz". Also mehr oder weniger Basteleien."

JS: Der Präsident ritzte ein klein wenig an einem Problem, das auch heute noch - mehr als 30 Jahre später - akut ist! Des Pudels Kern liegt doch darin, dass damals wie heute viel mehr Holzbildhauer-Lehrlinge ausgebildet werden, als der Markt überhaupt beschäftigen kann. Dies - Pardon - hauptsächlich, um die Schnitzlerschule mehr oder weniger mühsam am Leben zu erhalten. Dabei läge die Lösung, wie es Z‘Rotz andeutete - allerdings ohne die Konsequenz aufzuzeigen - darin, dass es an qualitätsvollen Weiterbildungsmöglichkeiten für junge Bildhauer fehlt. Das Fabrizieren von Basteleien mit esoterischen Beschreibungen kann man bei allen offiziellen "Schulen für Gestaltung" zur Genüge lernen. Kaum noch wird aber irgendwo das Fundament für wirkliche BILDHAUEREI in allen Materialien gelegt. Das würde anfangen mit Allgemeinbildung, und weiterführen mit vertiefter Kunstgeschichte, Materialkunde und Verfahrenstechniken, Gestaltungslehre, Anatomie, Proportionslehre usw. usw., und ja, auch Kalkulation und Marketing, selbstverständlich alles eng verbunden mit praktischer Arbeit! Nach meiner unmassgeblichen Ansicht, die ich schon seit Jahren verbreite, wäre dies absolut eine zukunftsträchtige Aufgabe für die Schnitzlerschule Brienz. Also: Lehrlingsausbildung reduzieren, Weiterbildung forcieren.

8 / An der GV 1975 wurden drei Mitglieder aus dem VSHB ausgeschlossen, weil sie den Mitgliederbeitrag von Fr. 50.- schon länger nicht bezahlt hatten. Auch wurden Bedenken geäussert über die „sorglose Aufnahmetaktik“ in den Verband. Man verlangte damals dafür Referenzen und Bilder von eigenen Arbeiten. Nicht alle Kandidaten goutierten dies: einer, aus der Ostschweiz, sandte statt der Bilder einen ganz entrüsteten Brief . . .

Der Kollege Ernst Schoebel aus Schwyz verstarb 1974. Der Vorstand des VSHB hatte die sympathische Idee, für ihn auf Kosten - nicht des Verbandes, sondern einiger Kollegen - ein stilvolles Holzgrabmal zu errichten. Dafür wurde ein kleiner Wettbewerb lanciert; zur Ausführung gelangte der Entwurf von JS: ein schmale Stele mit Relief des Evangelisten-Symboles von Lukas - Patron der Bildhauer und Maler, ein Buch mit Malerpalette und Bildhauerwerkzeug.

Eigentlich war beabsichtigt, beim Hinschied von weiteren Mitgliedern ähnlich vorzugehen, mit dem Hintergedanken, dies könnte eine gewisse Werbewirkung für das Holzgrabmal entfalten; jedoch versandete die Idee nachher gleich wieder.

Immer und immer wieder kommt die Bitte in den Nachrichten, man möge doch gute Bilder von eigenen Arbeiten einsenden! (Ende 2007 scheinen Bilder von Arbeiten der Mitglieder kein Thema mehr zu sein?)

1976 führte der Verband erstmals einen Kurs für Preiskalkulation des Holzbildhauers durch, im Gewerbeschulhaus Stans. Die GV dieses Jahres war in Weinfelden. Sie war begleitet von einer Kunstausstellung in der stimmungsvollen Kellerbühne von Conrad Gubler.

Walter Steiner aus dem Toggenburg, der Weltmeister-Skiflieger, war, wie Sie sich vielleicht erinnern, gelernter Holzbildhauer und bei uns Mitglied. Dass er in der Presse immer wieder als „Holzschnitzler“ bezeichnet wurde, lag unserm damaligen Redaktor Werner Dort sehr auf dem Magen. Seiner Ansicht nach hätte es „Holzbildhauermeister“ heissen müssen (das Reglement war noch nicht geboren . . .). Die Bezeichnung „...meister“ stiess hingegen wieder einigen Brienzern eher sauer auf. Wie zitierte doch jeweils mein Faktotum Gottfried Meyer, der zur Nazizeit in Niederbayern aufgewachsen war, den „grössten Feldherrn aller Zeiten Gröfaz“: „Wwirr habben Prrobbleme gewwälzt und Prrobbleme gewwälzt ! ! !“

An der GV 1977 auf der Ufenau war dies immer noch ein Thema des „Schweizerischen Holzbildhauer-Meisterverbandes“. Ein Antrag auf Umbenennung zu „Holzbildhauerverein“ wurde abgelehnt. Auch dem Antrag, die Bezeichnung „Meister“ fallen zu lassen, wurde nicht entsprochen, weil die Umbenennungen enorme Kosten verursachen würden, "anderseits weder materiell etwas einbringt, noch den Geist der Mitglieder zu beeinflussen imstande ist. Die Bezeichnung MEISTER wird von einigen Mitgliedern als etwas hochstaplerisch empfunden, da unser edles Handwerk ja keine Meisterprüfung kennt. Sie ist aber einfach so zu verstehen, dass es sich um Holzbildhauer handelt, die selbständig einen Betrieb führen, und keinesfalls als künstlerischen Ehrentitel. Wollte man den Meistertitel in diesem künstlerischen Sinne verstehen, dann böte allerdings auch eine eigentliche Meisterprüfung keinerlei Gewähr, dass der Absolvent ein MEISTER sei."

Ist dem noch etwas beizufügen? Kaum!

"Auch Künstler in der Meisterklasse basteln mal mit Kleistermasse.

Kommt aus dieser Kleisterklasse wohl ne grosse Meistermasse?“

Im Juli 1977 führten wir im Photostudio Ritz in Adliswil einen Kurs für das Photographieren von Skulpturen durch. Die Teilnehmer brachten eigene Arbeiten mit. Der Fachmann führte sie in die Geheimnisse der Belichtung und Beleuchtung ein, Licht- und Schattenwirkung, Bildaufbau, Hintergründe usw.: alle haben davon merklich profitiert! Für die Fortgeschrittenen war damals durchaus auch noch das Selber-Entwickeln, -Kopieren und -Vergrössern ein Thema.

Dieser fleissige Bildhauer-Manöggel zierte ab Gründung des Verbandes in vielen Varianten, eher sporadisch, dessen Schrifttum. Lange Jahre gehörte auch der sinnige Spruch dazu: "Vereint ist möglich, was dem Einzelnen zuviel." Franz Ledergerber hat allerdings - respektlos - den Spruch leicht variiert: „Vereint ist möglich, was dem Einzelnen zuwider“. 1989 wurde dann das heute noch gebräuchliche Logo eingeführt, aufgrund eines Wettbewerbes, vom Gewinner Urban Hauser. Der Manöggel indes wurde dann, nun frei geworden, von Josef Schibig für sein Firmenlogo annektiert, oder usurpiert?

In Nr. 90 / Nov. 77

wird ein langer Brief von Dr. Anbar abgedruckt, welcher sich neben seinem Beruf als Direktor eines wissenschaftlichen Instituts in Palo Alto Kalifornien mit dem Verfassen eines Buches über Holzkunst befasst. Nach einer Reise in ganz Westeuropa beklagt er sich bitterlich, dass er in der Schweiz - ausser den Heimatwerken - nur gerade zwei Läden gefunden habe, welche ausschliesslich Schweizer Holzkunst verkaufen. Er empört sich darüber, in Brienz, Interlaken und Zürich "viele Kunst- und Souvenirläden mit massenproduzierten Schnitzereien aus dem Val Gardena gefüllt zu sehen, welche (nach Auswechseln der Etiketten) als "Schweizer Holzkunst" verkauft werden; in einem Laden erzählte man ihm, diese kämen aus Appenzell, in einem andern, sie wären aus Luzern, noch in einem andern, man wüsste nicht woher, aber ganz gewiss SWISS MADE! In Zürich besuchte er mehrere Läden, welche ANRI-Produkte verkauften, der grössten Fabrik in Italien, welche maschinengemachte Schnitzereien in Massen herstellt: dort sagte man ihm geradeheraus, diese wären in Brienz von Hand gemacht . . .

„Diese Massenprodukte werden zu ziemlich hohen Preisen verkauft. Für uns - und wir haben ihr Land ein halbes Dutzend Mal besucht - war dies die erste Begegnung mit organisierter Unredlichkeit in Schweizerischen Geschäften.“

Dr. Anbar ist besorgt, dass unter diesen Umständen die traditionelle Schnitzlerkunst in Kürze gänzlich verschwinden könnte. Er macht den Vorschlag, es sollte in Brienz ein Museum mit typisch Schweizerischen Holzschnitzereien errichtet werden, und bietet dazu jede mögliche Hilfe an.

Die Botschaft und das Angebot sind anscheinend nicht auf sehr fruchtbaren Boden gefallen?

Nr. 92 / März 78

Das neue Reglement über die Ausbildung und die Lehrabschlussprüfung für den Beruf der Holzbildhauer ist vom BIGA auf den 1. März 1978 in Kraft gesetzt worden.

Ein kurzes und ein ausführliches Berufsbild des Holzbildhauers sind ebenfalls vom VSHB erarbeitet worden und sind druckbereit.

Eine dunkle Zukunft für die Schweizer Kunstszene.

Mit nahezu 700 Teilnehmern ist die Bewerbung um einen eidgenössisches Kunststipendium zu einer Monsterveranstaltung geworden. Fritz Billeter und Bice Curiger haben sich in Lausanne umgesehen und die Ergebnisse dieser Umschau nachfolgend festgehalten.

"Die Jury musste feststellen, dass die zahlenmässige Zunahme von keiner Qualitätsverbesserung begleitet war. Der Gesamteindruck war niederschmetternd. Als völlig altmodischer Mensch möchte ich zuerst festhalten dass gerade bei den Jungen das Verhältnis zur Leistung stark gestört ist. Während in der gegenwärtigen Rezessionszeit Tausende um ihre Arbeitsplätze bangen, oder ihr Letztes hergeben müssen um ihn behalten zu können, liefern weit mehr Künstler als früher ein erbärmliches NICHTS ab.

Da heftet Albert Bonnet drei gehäuselte Blätter, übersäht mit Telefonbuchkritzeleien, und mutet dem Betrachter zudem eine schriftliche Erläuterung seines Tiefsinns zu. Da hat Kaspar Pfenninger mit der Spraydose mit grossen Lettern "Sich immer so prostituieren müssen“ hingemalt und diesen Satz mit einer Frauenfigur im Zille-Stil konfrontiert. Da hat Raymund Hoepfinger in 3 Sprachen und auf 3 Tafeln die Aufforderung gedruckt: Bitte gebt mir ein Stipendium. Falls er und Kollege Pfenninger es ironisch meinen, fällt die Ironie flach - oder auf sie zurück. Der Kitsch treibt vielfältige Blüten. Christlich religiösen Kitsch mit einem Schuss Bodenständigkeit beschert uns der Plastiker Karl Imfeld, Lungern, während er bei Kurt Frei, Brugg, sich als leerer gesuchter Formaufwand voller Akkuratesse niederschlägt. Mandala-Kitsch steuert Anne Marie Weisskopf bei, Herbert Kopainig aus Heiden hält es mit knalliger indischer Exotik und die Zeichnungen von Christophe Krafft, Chavanne streicheln eine pubertär-erotische Thematik. Rose lneichen Luzern kämpft gegen die Umweltzerstörung (Baumord), aber gute Gesinnung bedeutet noch lange nicht gute Kunst. Die Jury war bei einer derartigen Jahresernte gewiss nicht zu beneiden. Vor allem die Qualitätsfrage gibt zu denken.“

Fritz Billeter TA 28.3.1978

Was soll man dazu sagen, dreissig Jahre später? Nach meiner Ansicht hat Billeter - siehe Titel - leider eine sehr treffende Prognose gestellt.

end

top - 1 bis 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - end

|

|