SCHIBIG BILDHAUER CH-6422 STEINEN Switzerland Holzbildhauer - Holzschnitzer - Wood-carving - Sculpture in wood |

Rundschreiben - Episoden aus dem Schnitzlerleben von JS

top - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - end

Episoden aus dem Schnitzlerleben

Nun also wieder zurück in die Werkstatt von Anton Reichmuth in Schwyz, in die Lehrzeit von Seffi von 1945 bis 1949. Die Verpflichtung, den Drang zur Weiterbildung auch in der Freizeit habe ich schon erwähnt. Fachbücher studieren, zeichnen, modellieren, Gips giessen, auch Aufgaben für die Gewerbeschule, Abendkurse an der Kunstgewerbeschule Luzern: alles gehörte in die Freizeit, solange es nicht strikte und unmittelbar der Produktion des Lehrbetriebes diente.

Toni Bisig von Einsiedeln, mein Oberstift, war auch für Aktivitäten in dieser Hinsicht nicht auf den Kopf gefallen. Weil der Seffi aus Steinen kam, einem der wenigen Dörfer, welche noch ein uraltes Beinhaus mit hoch aufgeschichteten Schädeln und Knochen haben, kamen wir auf folgenden Gedanken: es müsste doch unserer künstlerischen Entwicklung, speziell den Anatomie-Studien ungemein helfen, hätten wir einen echten Totenschädel als Modell zur Hand. Eines Abends machten wir uns also per Fahrrad auf nach Steinen. Den Trick zum Öffnen des Gittertores im Beinhaus kannte ich natürlich, als Dörfler, schon von zarten Kindsbeinen an. Wir stiegen also auf die Kirchenbänke, und Toni, einen Kopf länger als ich, reichte mir mehrere Schädel einen um den anderen herunter. Ich legte sie nebeneinander auf die Kirchenbank, leider alle ohne Unterkiefer. Im flackernden Kerzenlicht begutachteten wir dann diese getrockneten Quintessenzen menschlicher Existenz, mit einer Mischung von Schauder, Abenteuerlust und künstlerischem Forscherdrang. Endlich fand sich ein Schädel, der dem kritischen Auge des Bisigätönel, späteren Kulturpreisträger des Kantons Schwyz - was wir natürlich damals noch nicht ahnten, einigermassen standhielt. Die für diesmal leider nicht zum Zuge der Kulturförderung gekommenen Schädel wurden wieder zur - mindestens vorläufigen - Ruhe sanft auf den Stapel gebettet. Der Auserwählte trat seine Reise nach Schwyz an, auf den Velogepäckträger geklemmt. Dort kam er dann in der Waschküche der Meisterin - welche natürlich deswegen nicht gefragt wurde - in den Genuss eines intensiven Bades mit heissem Schmierseifenwasser. Erst nach dem Trocknen und längeren Untersuchungen kamen wir drauf, was im Inneren des Schädels bei jeder Bewegung leise herumkullerte. Es war ein Kirschenstein. Wie war der wohl in das Denkergewölbe hinein geraten? Mit allem Suchen fanden wir nirgends eine Öffnung, wo wir ihn wieder heraus hätten klauben können. Der Tote muss wohl ein ganz besonders echter Steiner aus dem Chriesidorf gewesen sein! Und zum Abschluss: wir stellten den Schädel in unserm Dachzimmerchen auf, als stolzes Zeugnis unserer intensiven anatomischen und künstlerischen Studien. Allerdings wurden unsere Bemühungen nicht unmittelbar honoriert. Als Reichmuth‘s Dienstmädchen beim Anblick unserer Trophäe laut aufschrie und sich weigerte, hier weiterhin die Betten zu machen, waren wir gezwungen, den Schädel verschwinden zu lassen. Möglicherweise liegt er immer noch dort im Dachgebälk über dem ehemaligen Stiften-Schlag.

Die Preisgestaltung für unsere Holzbildhauer-Arbeiten war schon in der Lehre ständig ein wichtiges Thema, sowohl in der Werkstatt - hier ging es darum, ja nicht zu viel Zeit für die Arbeiten zu verwenden - wie auch in der Gewerbeschule, wo uns Lehrlingen genau wie den Schreinern die wichtigsten Grundlagen der Kalkulation beigebracht wurden. Das Kalkulieren, d.h. das Festlegen eines gerechten Preises für unsere Arbeit war mir damals und blieb ein Leben lang ein wichtiges Anliegen. Später verfasste ich dazu auch einen ausführlichen Kalkulations-Kurs, vornehmlich für den VSHB (diesen kann man bei mir beziehen). Bei der ersten Auflage von Meisterkursen konnte ich die Kandidaten nach diesem Kurs unterrichten; die Prüfung erfolgte dann allerdings nicht nach diesen Vorgaben, sondern nach dem damaligen System der Schnitzlerschule, das mit Verlaub zu vermerken, nicht einmal erlaubte, die Selbstkosten einer Arbeit zu nennen . . .

Werbung und Verkauf

Wenn ich es mir richtig vergegenwärtige, so existierte damals so etwas wie Werbung in unserem Handwerk überhaupt nicht. Wenn, dann hatten die grossen „Verleger“-Firmen in Oberammergau und im Südtirol - vielleicht auch in Brienz? - ihre Vertreter, welche die Papeterien und Kunsthandlungen abgrasten. In der Schweiz gab es z.B. eine Firma Ulrich in Olten, welche neben anderen Devotionalien (= Andachtsgegenstände) auch Schnitzereien vertrieb. So etwas lag natürlich weit ausserhalb der Möglichkeiten eines Kleinbetriebes auf dem Lande.

Mein Lehrmeister verkaufte seine Holzbildhauer-Arbeiten grossenteils an private Kunden im näheren Umkreis. Damals waren die Leute mindestens äusserlich noch religiös (katholisch); fast in jedem Zimmer hing ein geschnitztes Kruzifix und ein Weihwasserbecken, in der Stube stand eine Marienstatue. Statuen des Heiligen Bruder Klaus waren sehr gesucht. Die gleichen Artikel, die wir dank einer eigenen „Schnitzmaschine“ in kleinen Serien einigermassen günstig herstellen konnten, wurden - schon damals nur sporadisch - auch an sogenannte Grossisten und an Ladengeschäfte geliefert. Der Grossist kaufte beim Handwerker ansehnliche Mengen der Schnitzereien auf Lager ein; seine Vertreter besuchten einschlägige Verkaufsläden im ganzen Lande, welche die Werke an die Privaten weiter verkauften. Damit dabei alle existieren konnten, bedingte dies eine eingespielte Regelung von prozentualen Zuschlägen auf jeder Stufe. Dieses ganze komplizierte aber effiziente Geflecht von Verteilern - ab Werkstatt bis ins Haus des Endverbrauchers - ist wenigstens in unserer Branche gänzlich ausgestorben.

Auch Vereine waren gute Kunden, Bäckereien für Kuchenmodel, Schreiner und Möbelfabriken für Möbelschnitzereien. Daneben führte Onkel Anton wie erwähnt eine Möbelschreinerei: Schragentische mit Schieferplatte, Stabellen, Bauernbüffets, fast alles aus Nussbaum und natürlich mit Schnitzereien.

Alles vorbei Tom Dooley? Do not hang down your head, Tom Dooley!

5 / JS - Bald nach meinem Lehrbeginn 1946 stellte der Meister einen der ersten Italiener in unserer Gegend nach dem zweiten Weltkrieg ein. Antonio Colombo kam aus Meda, welches in der Brianza liegt, einem Teil der Provinz Mailand zwischen Mailand und Como. Dort war seit Generationen ein Weltzentrum der Möbelindustrie, damit natürlich auch der Holzschnitzerei (unterdessen leider auch weitgehend Tom-Dooleysiert).

Antonio war als Holzbildhauer ein wirklicher Könner, sowohl figürlich wie ornamental, wir konnten viel von ihm lernen. Entsprechend machte er sich lustig über unsere Künste: „was ihr hier macht, schnitzen wir in Meda mit dem Schnitzeisen am untern Rückenende eingesteckt“. Sprachlich hingegen war seine Begabung nicht so glänzend. Wohl versuchte ich ihm in Privatkursen etwas Deutsch beizubringen, jedoch blieb mir dabei viel mehr Italienisch hängen als bei ihm Deutsch. Das ist ja ein bei Italienern nicht ganz unbekanntes Phänomen. Später, als ich bei seinem Lehrmeister in Italien arbeitete - darauf kommen wir wohl noch zurück - merkte ich bald, dass dies von einer unerschütterlichen Grundüberzeugung der Italiener kommt: es gibt die römisch-italienische Kultur e poi basta! Nun, da haben sie ja weitgehend recht.

Jetzt muss ich in Sachen Sprachenlernen schnell einen Loop zur kurz vergangenen Einweihung „unserer“ Orgel in der Sixtinischen Kapelle einbauen. Nach der grandiosen Feier in der Sixtinischen Kapelle (2002) waren meine Frau Cili und ich, stolz wie die Gockel - aber auch verschüchtert wie zwei Hühner vom Lande - zum feinen Nachtessen mit wenigen handverlesenen Gästen in einem der feinsten Römer Restaurants eingeladen. Dank dem comme-il-faut der gewandteren Partygäste - ein Alt-Bundesrat war dabei und auch der Kommandant der Schweizer Garde usw. usw. - waren unsere Ängste aber bald verflogen. Wir sassen an einem runden Tisch mit dem grössten Brauereibesitzer Münchens, einem Österreicher Landeshauptmann mit ihren charmanten Frauen; neben mir der zweite (ein Italiener) und der erste Organist (Amerikaner) des Vatikans. Mit dem Italiener kam ich schnell in intensives Gespräch, dank meiner in Meda erworbenen Sprachkenntnisse. Als ich ihm erzählte, dass ich „Il Nome della Rosa“ auf italienisch und mit grossem Genuss gelesen hatte, war er Feuer und Flamme: hatte er doch selber bei Umberto Eco studiert. Als er merkte, dass ich auch den Mailänder Dialekt gut verstehe, erzählte er mir folgende barzelletta:

"Ein Sprachlehrer versuchte, einem Mailänder die Deutsche Sprache beizubringen. Sie waren beim Wort "Gemüse" angelangt. Der Lehrer trug ihm die korrekte Aussprache vor; der Schüler versuchte nachzusprechen: dschemeuse, Gemuose, Gemuse, alles versuchte er, nur das verflixte Ü wollte ihm nicht von der Zunge. Endlich fragt der Lehrer, ob der Zögling denn wisse, was das Wort bedeute? "E già, verdüra!"

Nun aber von Rom via Milano wieder zurück nach Schwyz. Antonio arrangierte mir auf mein Lehr-Ende eine Arbeitsstelle bei Meister Luigi Minotti in Meda. Das ging ganz einfach: Minotti brauchte weder Zeugnisse noch sonst irgend etwas, „nach zwei Stunden sehe ich gleich ob er was taugt“. (Antonio ist übrigens in der Schweiz hängen geblieben: vor vielen Jahren heiratete er die Tochter eines späteren Meisters in Les Moulins VS.) Von Lohn usw. war nie die Rede. Ich machte beim Militär ein Gesuch um Vorverschiebung der Rekrutenschule um ein Jahr, was anstandslos bewilligt wurde. Das hatte übrigens einen angenehmen Nebeneffekt: als es in der RS darum ging „weiterzumachen“ hatte ich keine Argumentationsprobleme: „Sehen Sie Herr Major, ich habe eigens meine RS vorverschoben, weil ich nachher ins Ausland gehe.“ In Italien war ich dann eine Art Illegaler: der dortige Staat hat nie etwas von mir vernommen; nur gerade beim Schweizer Konsulat in Mailand habe ich mich angemeldet, wegen dem Militär. Sicher komme ich später noch auf meine Zeit in Meda zurück.Vor der RS und der Reise nach Meda kam aber noch die Lehrabschlussprüfung. Bei uns Lehrlingen im Gewerbe geht es dabei wohl etwas anders zu als in der Schnitzlerschule. Die Noten der Gewerbeschule waren mir kein Problem; doch die praktische Arbeit machte schon eher Bauchweh. Weil die Prüfungskommission relativ spät festlegte, wer einem als Experte zugeteilt wurde, hatte man keinerlei Chance, etwa auf bekannte Vorlieben der Prüfer hin spezielle Übungen zu machen. Die Prüfungsaufgabe wurde einem erst am Prüfungstag selbst mitgeteilt. Bei mir kam noch etwas dazu: meine beiden Oberstiften, Bernhard Wick von Gersau und Tony Bisig von Einsiedeln hatten beide die Prüfung in der Schreinerei "Herlobig" in Schwyz gemacht, beide mit extrem guten Noten. Vermutlich dachte die Kommission in ihrer Weisheit, da könnte geschummelt worden sein, und teilte darum den Seffi einem Betrieb im fernen Luzern zu, von dem ich noch nicht einmal gewusst hatte dass er existiert: Hermann Ziegler. Herr Ziegler erwies sich dann als sehr streng aber ebenso menschlich: seine Note und jene der Gewerbeschule zusammengezählt waren so, hallelujah, dass man nichts daran hätte abziehen können, ohne unter Null zu kommen . . . (1 war damals die beste Note).

Die Prüfung ging, wenn ich mich recht erinnere, so vor sich: von der Lehrwerkstatt hatte ich ein Nussbaumbrettchen ca. 26 x 20 x 2.5 cm mitgebracht, wie es verlangt worden war. Am Am Morgen des ersten von drei Tagen gab mir Hr. Ziegler die Aufgabe, ein Einzelwappen mit Helm und Helmzier (ohne Vorlage) zu zeichnen und anschliessend als Relief zu schnitzen. Ich hatte aufgrund der Prüfungen anderer Lehrlinge etwas Derartiges erwartet, hatte mich also geistig doch ein wenig vorbereitet. Ziegler sagte nicht viel zur Zeichnung und liess mich dann das Wappen schnitzen. Weil wir beim Lehrmeister den Grund bei solchen Reliefarbeiten stets mit dem Oberfräser herausgenommen hatten, traf hier der Prüfungsmeister gleich auf eine leichte Schwachstelle, denn hier war alles Handarbeit angesagt. Er war aber so nett, mir anzudeuten, ich solle die Umrisse erst mit einem Hohleisen kräftig umrunden, und erst nachher senkrecht „einsetzen“. Das führte ich so durch und hatte den Grund recht schnell auf der richtigen Tiefe; das „Anlegen“ der Ornamente und das „Sauberschneiden“ gelang ebenfalls flott, und den Grund sauber und präzis auf die richtige Tiefe zu schneiden war ebenfalls kein Problem. Ich war mit der Arbeit viel zu früh fertig, ermannte mich aber trotzdem, sie dem Meister zu unterbreiten. Der beherrschte seine Gesichtszüge gar nicht schlecht, ich konnte kaum etwas davon ablesen. Er liess mich dann aber noch ein schönes Stück Nussbaum auslesen, gab mir ein Gipsmodell einer Akanthusranke und sagte, ich solle dies einfach in aller Ruhe kopieren; es sei nicht wichtig, dass es noch fertig werde.Zwischenhinein hatte er mir alle möglichen Holzmuster zum Bestimmen vorgelegt; dabei fühlte ich mich auf ziemlich vertrautem Grund. Einmal kam auch noch die Stilkunde ziemlich intensiv dran. Hermann Ziegler hatte früher einen

eigenen kurzen Lehrgang der Stilkunde für Lehrlinge verfasst. Die von ihm gezeichneten kleinen Abbildungen darin konnte ich schnell und anscheinend richtig einordnen. Dann zeigte er mir noch Abbildungen aus einem sehr schönen grossen Werk mit Lichtdrucken von englischen Ornamentstilen. Auch diese Bilder konnte ich recht sicher benennen, weil mir eine kleine Hilfe sehr zustatten kam: ich hatte schon seit Jahren angefangen, Englisch zu lernen. Nun sind ja die englischen Möbelstile von den kontinentalen ziemlich verschieden eingereiht, teilweise mit den Namen der dortigen Herrscher oder Möbelbauer benannt, z.B. Chippendale. Wir hatten in Schwyz verschiedentlich Chippendale-Möbel gebaut und geschnitzt; in diesem Zusammenhang hatte ich die Bücher des Lehrmeisters über englische Stile schon einigermassen intus. Die Bilder von Chippendale und Zeitgenossen erkannte ich also auf Anhieb. Anschliessend machte sich Herr Ziegler nicht einmal mehr die Mühe, die englischen Bildunterschriften abzudecken; einesteils war er von meinen „überragenden“ Stilkunde-Kenntnissen schon recht beeindruckt, anderseits konnte er natürlich nicht ahnen, dass ich die Beschriftung - mindestens als Fallnetz - beim Befragen auch noch schnell konsultierte und verstand. . .

Heraldik kam auch noch dran, Holzkunde sowieso. Entfallen ist mir, wer der zweite Experte war; doch auch er war anscheinend zufrieden mit dem kleingewachsenen schmächtigen Landei.Sei es wie es wolle, die Abschlussnote war dann, wie bereits stolz verkündet recht annehmbar. Bei der Kantonalen Abschlussfeier in Brunnen war ein Wagner, Alois Schibig von Steinen, Zweiter, und der Seffi Schibig Erster. Als Preis gab es einen guten Füllfederhalter, der damals im Laden Fr. 40.- kostete. Eine Woche vorher war Viehausstellung in Schwyz gewesen. Dort erhielten die Züchter für ein schönes Rindli im ersten Rang Fr. 200.-. Wer pflaumt denn da von „gesellschaftlicher Relevanz“? Leider konnte ich meinen wunderschönen Eidgenössischen Fähigkeitsausweis mein ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal stolz vorweisen, niemand interessierte sich beim Stellenantritt dafür.

Was ich noch nie aufgeschrieben habe, weil ich es nicht erklären kann: vor der Kantonalen Abschlussfeier, auf dem Weg mit dem Velo dorthin, war ich an einer ganz bestimmten Stelle zwischen Seewen und Brunnen, die ich heute noch genau kenne obwohl dort alles ganz umgebaut ist, schlagartig einen Augenblick lang ganz sicher, ich werde als Erster auf der Bühne stehen. Das habe ich natürlich sofort verdrängt - aber nie mehr vergessen.

________________________________________________

6 / Schon während den zwei Jahren Sekundarschule, die ich mit einem einzigen Kameraden von Steinen im Kollegium Schwyz besuchen durfte, war mir in den Schulstunden immer eher langweilig: was die Herren Professoren - vielfach Geistliche - dozierten, war mir vielfach schon intus bevor sie auch nur mit ihren Vorträgen richtig in Fahrt kamen, weil ich mit einer eher schnellen Auffassungsgabe gesegnet war. Ist das Grosssprecherei? Zum Teil schon; dabei ist mir aber sehr bewusst, dass der Liebe Gott jeden Menschen gleich gern hat, und auch jeden wieder mit anderen Gaben, Talenten bestückt! So bin ich dann auch im Vergessen des Gelernten manchmal recht schnell . . . Sei dem wie es wolle, ich begann also während der 2. Sek Englisch zu lernen, aus Büchern und in Abendkursen des Kaufmännischen Vereins. Bald folgten auch sogenannte Poehlmann-Kurse. Das waren damals sehr verbreitete Erfolgs-Kurse. In kleinen Inseraten wurde ein flotter junger Mann im Ledermantel gezeigt, der im Begriff war, auf ein starkes Motorrad aufzusteigen, der Inbegriff eines Bubentraumes: Autos lagen anno dunnemals noch nicht einmal in Reichweite der Träume. Der junge Mann war im Begriff, Ingenieur zu werden, dank der Erfolgskurse von Poehlmann! Dabei lernte man alles Mögliche: Körperübungen, Geistes- und Willenstraining, Planen des eigenen Lebenslaufes, Tricks für das Schnellesen, Strategien für das Lernen und gezieltes Speichern des Gelesenen usw. usw. Heute würde man wohl darüber lächeln. Man wurde dabei aber nicht unbedingt dümmer.

Gegen Ende der Lehre kam ein weiteres Feld dazu, die berufsbegleitende Abendausbildung für die Matura. Das gab allerhand zu studieren: der gleiche Stoff, den die betuchteren Jünglinge in mehreren Jahren in Vollzeit-Gymnasien erlernten, in ca. zwei Jahren Abendstudium hineinzustopfen. Da blieb nichts anderes übrig, als täglich um fünf Uhr aufzustehen und zu lernen bis halb sieben, dann schnelles Frühstück bei der Meisterin, um sieben Arbeitsbeginn in der Holzbildhauerei, zehn Tagesstunden. Weder Stolz noch Mitleid ist nötig; man passt sich sehr schnell an einen solchen etwas gedrängteren Rhythmus an und fühlt sich dabei absolut nicht schlecht. Allerdings fördert es nicht gerade das Verständnis für die Verachtung der „Leistungsgesellschaft“, welche Jahrzehnte später um sich griff - hauptsächlich von Leuten, die sich am liebsten ohne jede Eigenleistung am „Busen des Vaters Staat“ suhlen (das Bild ist so verquer wie die angesprochene Lebensauffassung . . .) Aber eben leider, gegen Ende der Ausbildung hat es mir dann doch ausgehängt; ich nahm, zwecks gründlichem Erlernen des Französischen, eine Stelle in Lausanne an. Französisch habe ich zwar einigermassen gelernt; dafür blieben dann aber die letzten Maturitätskurse samt Prüfungen auf der Strecke. Tant pis!Eine weitere Rückblende ist fällig: zwei Jahre als „Giüsep ul Svizzer“ in Norditalien.

Da hatte mir also der Antonio Colombo die Stelle in seinem ehemaligen Lehrbetrieb in Meda/Brianza Italien verschafft. Es war vereinbart, dass ich keinen Lohn erhalte, dafür Kost und Logis beim Meister, und meist am Sonntagmorgen gab es auch noch ein paar Lire Trinkgeld. Ich fuhr also mit dem Zug auf der Gotthardlinie bis zur kleinen Station Camnago in der Provinz Como, meine ganzen Habseligkeiten samt Werkzeug in einem Koffer aus schwarzem Fiberkarton - sah fast echt wie Leder aus. In Camnago stieg ausser mir niemand aus; zum Glück klappte es mit dem Abholen: Antonio, der jüngere Sohn von Meister Luigi Minotti hiess mich willkommen. Meinen Koffer wuchteten wir auf die Lenkstange seiner Bicicletta. Weil er sich auskannte, nahmen wir nicht den etwas längeren Weg auf der Strasse via Barlassina nach Meda, sondern schoben das Velo erst ein paar hundert Meter weit auf dem Schotter-Bahndamm bis zu einer Bahnschranke, und schon waren wir auf der Via Libertà, an der sich auch die Werkstatt der Minottis findet. Mein Galakoffer verhielt sich auf Antonios Lenkstange bemerkenswert ruhig; beim Abladen stellte es sich dann heraus, dass die Schraubenmutter, mit welcher der Lenker an der Vordergabel befestigt war, sich tief in die Innereien des Koffer gebohrt und damit die Sache so schön fixiert hatte. Aber, kein Problem, bei solchen Weltreisen muss man mit kleineren Verlusten rechnen! Wir trotteten also nochmals etwa zwei Kilometer auf der Naturstrasse dahin; bald kamen wir zu den ersten Häusern von Meda, und schon waren wir am Ziel. Beim Einbiegen in den Innenhof von Minottis Haus fiel mir oben im Dachdreieck eine Malerei auf: Sichel und Hammer, ganz riesig und genau so gemalt, wie es in den Karikaturen immer dargestellt wird, mit herabgelaufener verschmierter Farbe. Wenigstens war das Emblem nicht rot, sondern schwarz. (Vermutlich darum, weil im kürzlich verflossenen Faschismus die rote Farbe nicht überall am Lager war.) Der Meister samt der ganzen Familie begrüsste mich sehr herzlich. Er ergriff meine beiden Schultern und rief aus: „Giuseppe, bist du mager! Du wirst aber sehen, bis in einem Jahr bist du dann viel runder!“ Gleich zeigte man mir die Werkstatt, dann ging es in den ersten Stock in das grosszügige und für meine Begriffe feudal möblierte Zimmer, das ich mit Antonio teilen würde. Dann wurde abgemacht, ich solle für den Anfang die Mahlzeiten ausser dem eher symbolischen Frühstück jeweils in der Trattoria „al Bersagliere“ einnehmen, die im zweiten Flügel der Cascina eingemietet war. Damit also zum rundlicher werden: angeschlagen hat es mir eigentlich nicht, obwohl ich mich daran gewöhnen musste, für mich absolut unmöglich grosse Portionen von Risotto oder Pasta usw. zu verdrücken; kein Pardon, Tellerservice, mit rotem Wein à discretion.

Ausser mir assen bei Sciura Pina immer um die zehn Bauarbeiter. Wie die merkten, dass ich ein Capitalista aus der reichen Schweiz sei, stellte sich auch schnell heraus, warum das grosse schwarze Emblem im Giebel prangte: hier war die Stammbeiz der Kommunisten. Nun, wir kamen sehr gut zu Rande miteinander. Wenn sie mir ihre immer gleichen internationalen Parolen um die Ohren schlugen, wechselten sie jeweils auf „gutes“ Italienisch, sonst diskutierten wir, und das ausgiebig, auf Dialekt. So konnte ich die beiden Sprachen reichlichst üben. Ideologisch wurde ich nicht wesentlich beeinflusst; so sang ich jeweils, wenn meine compagni am Abend nach reichlichem Rotweingenuss inbrünstig die Internationale intonierten, auch nicht mal zum Scheine mit. Was alle wussten, was man aber so kurz nach dem Krieg besser nicht laut sagte: noch vor wenigen Jahren stak die Mehrheit der Compatrioti stramm in schwarzen Hemden; und mit dem Verschwinden der dunklen Hemden waren in zauberhafter Weise auch sämtliche Faschisten ausgestorben, es gab in dieser Gegend nur noch Kommunisten, Nenni- und Saragat-Sozialisten, und die waren das scheinbar schon immer gewesen! Von der Democrazia Cristiana bemerkte man in unserem angeschriebenen Haus natürlicherweise kaum etwas. Nur ein alter vertrockneter Onkel bekannte sich zu ihnen; zu allem Unglück stellte sich heraus, dass ihn seine Libido etwas zum (damals noch . . .) falschen Ufer zog. No harm meant!

Meister Luigi und seine Lina legten auf Kleider keinen Wert, mindestens am Werktag sahen sie aus wie herabgekommene Zigeuner, mit ewiger Zigarette, Gesicht und Hände verbraucht und verschrumpelt. Das minderte ihr Menschsein nicht im Geringsten, beide waren seelengut und selbstlos. Auch das hätte man nicht laut sagen dürfen, sie selber hätten darauf höchstens mit wegwerfenden Gesten reagiert. Ein Müsterchen dazu:

Der Chef war immer schon vor halb sieben in der Werkstatt an der Arbeit, die Meisterin in der Küche, wir andern begannen um sieben. Eines Tages - wir drei Junge lagen eher spät noch im Bett - höre ich den Meister von der Werkstatt herauf ganz barsch rufen: „Lina, fa levà sü i fjö!“ („wecke die Jungen!“). Sie brummt darauf in der Küche nur: „Eeeeh!“ Nach weitern drei Minuten ruft er erneut: kein Echo aus der Küche. Luigi wartet nochmals eine kurze Weile, kommt dann entschlossenen Schrittes die Aussentreppe herauf, ich höre, wie er sich auf dem Terrassen-Gang unserer Schlafzimmertür nähert, schon nicht mehr so pressant. Ich stelle mich schlafend, er drückt ganz vorsichtig den Türgriff und linst anscheinend einen Moment in unser Zimmer, dann brummelt er leise vor sich hin: „Eh beh, lascia li dormire ancora un pò.“ (Lassen wir sie doch noch ein wenig schlafen.)

Oder dies: Minottis Leidenschaft war es, sich am Sonntag im Hotel Eden im Zentrum von Meda mit den Notabeln zum Schach zu treffen - dann natürlich sauber rasiert, in piekfeiner Schale und mit schwarzen engen Massschuhen. Anfänglich hatten wir für die ganze Familie drei alte Klepper von Fahrrädern. Wenn also der Meister eines davon brauchte, um schuhschonend ins Eden zu pedalen, mussten die zwei Söhne und ich zusammen uns zwei Zweiräder teilen. Jetzt kam es vor, dass wir am Sonntag beim Mittagessen abmachten, wir möchten am Nachmittag im Villoresi-Kanal baden - ein Weg 18 km. Kurzes Rechnen in den Hinterköpfen, da sagt der gute Hausvater, schon sonntäglich gekleidet: „Ehmm, heute habe ich keine grosse Lust zum Schachspielen, nehmt ihr doch die Velos.“

Geld war im Nachkriegs-Italien nicht viel im Umlauf, statt dessen massenhaft Wechsel. Vielleicht muss ich anfangs des dritten Jahrtausends doch schnell erläutern, was das ist oder war: Der Wechsel ist ein nach strengen Regeln erstelltes Schriftstück womit sich jemand verpflichtet, einen genau angegebenen Betrag auf einen genau bestimmten Zeitpunkt selber zu bezahlen oder zu veranlassen, dass die Summe von jemand anderem beglichen wird, gegen Rückgabe des Wechsels. Wenn also jemand bei Minottis eine grössere Anschaffung macht und im Moment kein Bargeld hat, stellt er einen Wechsel aus und gibt ihm diesen an Zahlungsstatt. Falls Minotti selber Geldmangel hat, kann er den Wechsel seinerseits weitergeben, ähnlich wie eine Banknote. Die Ware wird geliefert, und am vereinbarten Tag sollte der Schuldner mit dem Bargeld bei Minotti oder dem momentanen Besitzer des Wechsels aufkreuzen. Im Idealfall klappt das, und der Handel ist abgeschlossen, der Wechsel wird vernichtet. In der Schweiz war das Wechselrecht sehr streng: konnte eine Firma am festgesetzten Termin nicht vollumfänglich bezahlen, war sie ohne weiteres Brimborium sofort im Konkurs. Diese strenge Regelung sorgte natürlich dafür, dass ein Wechsel ein sehr vertrauenswürdiges Papier war. Ob das in Italien in der Theorie genau so streng gewesen wäre, kann ich nicht sagen: in der Praxis verhielt es sich jedoch so, dass Luigi Minotti sich sehr oft am Sonntag Morgen aufs Fahrrad schwang (gleichzeitig mit ihm vermutlich Tausende und aber Tausende von kleinen Unternehmern in ganz Italien . . .) und seinen Wechselschuldnern in den Nachbardörfern nachstieg, ob sie nicht vielleicht gnädigst wenigstens einen Teilbetrag hinblättern könnten und würden.

Bei uns kam es doch tatsächlich eines Sonntags vor, dass der Chef zum Geldeintreiben radelte und vorher zur Lina bemerkte, er bringe dann Koteletten heim, falls . . . Etwa um zwölf Uhr sah dann der Osvaldo den Papà Minotti zufällig schon von weitem auf der Via Libertà anpedalen: o Freude, auf dem Gepäckträger ein mit Zeitung umhülltes Paket! Es kam aber auch vor, dass er ohne Fleisch anrückte, und die Lina brummte. War aber kein gravierendes Problem: Luigi stieg in den Estrich, gab den Köpfen von mehreren Tauben mittels entschiedener Drehung eine andere Ausrichtung, und bald schon duftete es wunderfein aus der Küche von Mama Lina. Alles wurde auf dem Holzherd gekocht, das grosse Erdgasvorkommen der Valle Padana wurde erst ein paar Jahre später entdeckt. Der Herd in der Küche war auch die einzige Heizung im Haus.

Aber wir haben ja nicht nur geschlafen, gegessen und diskutiert. Das Zentrum unseres Universums war tatsächlich die Schnitzwerkstatt! Im bescheidenen Raum mit Fenstern auf zwei Seiten standen etwa sechs Schnitzbänke,ziemlich eng. Es gab weder irgendwelche Maschinen noch einen Holzvorrat, weder Büro noch Zeichentisch. Die Aufträge kamen fast ausschliesslich von den in der Gegend zahlreich vertretenen Schreinereien und Möbelfabriken. Wir waren vermutlich in Sachen Schnitzerei die beste Werkstatt im weiten Umkreis. Unter anderem arbeiteten bei uns Vater und Sohn Zanon, aus dem Veneto gebürtig: der Vater ein feiner Signore, der daheim in seiner ärmlichen Wohnung aus dem Handgelenk ganz wunderbare Stilmöbel zeichnete, für sämtliche guten Betriebe: das brachte uns viel Schnitzarbeit. Zum Beispiel war er bekannt für sehr raffinierte Entwürfe samt Werkzeichnung für ganz reich geschwungene und beschnitzte Fauteuils, à la Brustolon, Lehnstühle usw. Dabei lieferte er auch gleich die millimeter-genauen Schablonen für sämtliche kompliziert geschweiften Teile mit: der Schreiner konnte sie nur noch aufs Holz pausen und aussägen, alles stimmte passgenau ohne langes Probieren! Es kam auch vor, dass uns ein Schreiner einen Schranksockel aus Nussbaum brachte, mit irgendwelchen Kurven ausgesägt die er gerade noch vom vorvorletzten Auftrag her im Kopf hatte und erwartete, wir würden ihm - ohne irgendwelche Zeichnung - alles in reichem italienischem Barock schnitzen. War kein Problem!

Schon bald nach Beginn meines Aufenthaltes bei Minotti spielte es sich ein, dass Osvaldo, der ältere und künstlerisch hoch begabte Sohn, die wichtigeren Arbeiten „anhaute und anlegte“ und sie vorzugsweise mir zum „Sauberschneiden“ gab. Nur für die nicht in der Bildhauerei Tätigen: Anhauen bedeutet, die Formen grob aus dem Holzblock herausholen, beim Anlegen werden diese schon deutlich und unmissverständlich festgelegt, und beim Sauberschneiden wird alles bis ins letzte Detail fein und sauber geschnitzt.

Wir schnitzten hauptsächlich in Nussbaum, etwas weniger in Linde (zum Fassen: der Fassmaler und Vergolder war gleich im nächsten Haus); hier lernte ich auch das zum Schnitzen sehr angenehme Kastanienholz schätzen. Aus Kastanie wurden Möbel und Interieurs in einer Art italienischem Heimatstil gestaltet, mit reichen Schnitzereien, die im Vergleich zu den sonst obligaten Stilformen recht modern wirkten. Extrem armes Land, vom Krieg ausgelaugt - reich geschnitzte Möbel in jeder Stube, wie geht das zusammen? Es ging! Materielle Armut generiert anscheinend Reichtum an Erfindungsgabe und Phantasie. Die Gegenprobe ist ja heute offensichtlich: allgemein verbreiteter Reichtum, verbunden mit absoluter Ödnis im Möbelbau, und nicht nur dort . . .

Mit dem obigen Bild einer durchbrochenen Füllung aus Nussbaum, Breite etwa 60 cm, stelle ich meine schöne Theorie allerdings gleich wieder in Frage. Vier Stück davon habe ich in Meda selbständig schnitzen können. Hier bestand nämlich die Kundschaft nicht aus armen Italienern, sondern aus extrem reichen Ägyptern. Die arabische Welt gehorcht vielleicht anderen Gesetzen? Damals jedenfalls gehörte es bei den Scheichs und Königen des Nahen Ostens und Nordafrikas zum guten Ton, unerhört reich geschnitzte Möbel in der Brianza einzukaufen. Bei dieser Arbeit, die mich mehrere Wochen beschäftigte, habe ich übrigens die einzige etwas herbere Kritik meiner zwei Jahre Italien vom guten Meister Luigi einstecken müssen, zu Recht: an einer Stelle war mir der seilartige Wund auf demsternartigen Profil unversehens um etwa zwei Millimeter neben die Mitte des Profils geraten. Das konnte nicht mehr vertuscht werden. Zum Glück hat das jedoch weder der Möbelschreiner noch der vornehme Kunde bemerkt.

Neben den oftmals figürlichen Reliefs auf den vorhin erwähnten Kastanienholz-Möbeln schnitzten wir auch kleine (Heilige) und grosse vollrunde Statuen, wie diese vier lebensgrossen Engel für einen Leichenwagen.

In der Freizeit, aus heutiger Sicht eher spärlich, was taten da Antonio und Osvaldo (Minotti‘s Söhne) samt Volontär Giuseppe? Natürlich schnitzen! Diesmal aber mehr hopphopp, zum etwas Geld verdienen. In einer grossen Möbelfabrik konnten wir „Gambit de Seregn“ abholen: grosse Jutesäcke voll mit Möbelfüssen aus Buche, maschinell vorgefräst in der Form von Louis-Toujours-Schrankfüssen. An diesen schnitzten wir zwei einfache Schnecken mit Begleitprofil bis oben, manchmal auch noch ein rudimentäres Akanthusblättchen, je nach Auftrag. Die Füsse wurden nicht einmal gezählt, sondern sackweise pauschal abgerechnet. Dank dem Geschwindigkeits-Wettbewerb zwischen uns Dreien brachten wir es fertig, einen Fuss in 15 bis 17 Minuten fixfertig zu schnitzen, was uns einen recht erklecklichen Nebenverdienst brachte, plus viel Gelächter plus einige Fertigkeit im Schnellschnitzen! Das machten wir hauptsächlich in jener Zeit, wo in der Kunstschule in Mailand Ferien waren, meist auch noch am Sonntag-Morgen ein Stündlein oder zwei.Noch nicht genug der Grossprecherei? Dann erwähne ich hier eben diese Kunstschule mit dem sehr langen Titel:

Wir besuchten die „Scuola Superiore d‘Arte applicata, annessa al Castello Sforzesco Milano“ (eine Unterabteilung der Brera). Es ging um das Modellieren in Ton. Nach einer recht anspruchsvollen Eintrittsprüfung wurde man in die entsprechende Klasse eingeteilt. Obwohl Osvaldo schon mehrere Semester dort gearbeitet hatte, konnten Antonio und ich die Kurse mit ihm zusammen besuchen. Osvaldo war ein As - er wurde später Professor an einer Kunstschule (Cabiate); Antonio‘s Fähigkeiten lagen eher in Richtung Handwerk und Geschäftsführung, und ich selber als kleines Würstchen machte manches Manko mit Fleiss und Einsatz wett. Der Unterricht fand an fünf Abenden pro Woche statt. Um halb sechs machten wir also in der Schnitzbude Feierabend, kriegten in der Küche ein schnelles Nachtessen, dann nichts wie los zum eine Viertelstunde entfernten Bahnhof der Ferrovia Nord Milano, damals eine recht moderne Vorortsbahn, 22 km und 23 Haltestellen bis zur Stazione Nord Milano. Von dort hatten wir noch ca. 20 Minuten zu Fuss bis zur Schule. Wegen Kriegsschäden war diese nicht im Castello selber, sondern in einem alten umfunktionierten Kirchenschiff. Übrigens ganz in der Nähe des damals einzigen Hochhauses in Mailand, des Centro Svizzero.

Von Acht bis kurz vor Zehn modellierten wir also verhältnismässig selbständig; der Professore (Eros Pellini, selber ein bekannter Künstler) gab uns nur jeweils einige Modelle zu Auswahl, meist Gipsmodelle von bekannten antiken Werken. Je nach Ausbildungsstand durfte man diese nach Absprache auch künstlerisch abändern, verfremden. Beim Arbeiten griff er nur ein, wenn gröbere Fehler vorkamen. Er gab auch nur spärlich Kommentare zu unserer Arbeit ab. Man merkte aber doch, wie weit er zufrieden war oder nicht: wenn man seine Arbeit, vielleicht nach mehreren Wochen, als fertig meldete, bemerkte er bei Zufriedenheit aus dem Mundwinkel: „so dann pack das wieder ein, am Tag soundso kommt dann der Photograph.“ Wenn‘s ganz hoch ging, wurde das Stück nachher sogar vom Arbeiter der Schule abgegossen und dann der Sammlung einverleibt. Das Kirchengewölbe war darum auch bis hoch hinauf behängt mit Schülerarbeiten und Modellen.

Eines Tages in dieser Zeit war in Norditalien ein recht spürbares und erschreckendes Erdbeben, etwa um elf Uhr und dann nochmals um zwei Uhr nachts. Wir flüchteten wie viele andere Leute auf die Strasse, von den Häusern weg. Zum Glück blieb es aber beim Schütteln, grosse Schäden bemerkten wir nicht. Doch als wir am nächsten Abend wieder in unseren Kirchen-Modelliersaal kamen lag viel gipserne Kunst zerschellt am Boden.

Die Technik des Modellierens wurde als bekannt vorausgesetzt. Grosse Bretter waren vorhanden, Nägel und Draht zum Konstruieren des Drahtverhaues ebenso; Modellierhölzer hatte man selber zu bringen. Wenn dann ein Neuling versuchte, seine Tonklumpen ungeschickt zwischen die Nägel zu drücken, erntete er ein müdes Lächeln: die Könner schleudern die faustgrossen Batzen natürlich mit Schwung aus einem Meter Abstand auf das Brett. Nach Arbeitsende packte man die Arbeiten mit nassen Lumpen ein (Plastikfolien waren noch nicht auf dem Markt). Dann zurück auf den Bahnhof, zurück nach Meda, in die Küche zu einem zweiten schnellen Nachtimbiss - eine richtige Minestra schmeckt nach dem dritten Aufwärmen noch viel besser!

Im Hof hinter dem „Bersagliere“ gab es natürlich eine Bocciabahn; wenn gerade schönes Wetter war und ein paar unserer Kommunistenfreunde in Spiellaune, konnte es gut sein, dass die Nachtruhe erst etwa um ein bis zwei Uhr eintrat. Und dann am Morgen wieder arbeiten ab Sieben. Das Wort „Stress“ war damals vermutlich noch gar nicht erfunden?

Hier oben ist eine Arbeit aus der Kunstschule: der Professor gab mir einen Abguss des Gesichts der „Heiligen Teresa in Verzückung“ von Bernini (in Sta. Maria della Vittoria in Rom) und regte an, diesen Abguss auf einem Kissen liegend darzustellen. Für das Kissen hatte ich kein Modell zur Hand. Das Ganze ist ca. 70 cm breit. Wie man sieht, wurde der Versuch als photographie- und abgusswürdig befunden . . .(Beim Malkurs, den ich mit Frauen aus Steinen durchführte, habe ich übrigens ein Bild gemalt mit einem Spruch dieser Heiligen Teresa von Avila - 1515 - 1582: Nada te turbe, nada te espante; todo se pasa: DIOS no se muda, la patiencia todo lo alcanza. Quien a DIOS tiene, nada le falta. Solo DIOS basta.)

________________________________________________7 / So ging auch die lehrreiche Zeit in Italien schnell vorbei. Ab Mitte September 1951, nach knapp zwei Jahren, arbeitete JS wieder einige Zeit beim Lehrmeister Reichmuth in Schwyz.

Schon damals waren Arbeitsplätze in der Holzbildhauerei sehr rar, obwohl diese Zeit in der Erinnerung von uns älteren Semestern eher vergoldet erscheint. Es gab jedoch mit Möbeln, religiösen Figuren, Grabmalen usw. stets genügend Aufträge. Finanziell wurde unsere Arbeit allerdings auch damals keineswegs vergoldet, rangierten doch nach einer Statistik die Holzbildhauer fast am Schluss des Einkommens: nach uns kamen nur noch die Flickschuster. Die letzteren sind wohl unterdessen ganz aus dem Erwerbsleben verschwunden, und die Holzbildhauer mindestens als statistisch erfassbarer Zweig . . .

Es ging schon damals darum, herauszufinden, was ein Holzbildhauer überhaupt herstellen oder bearbeiten konnte, um damit der menschlichen Gesellschaft einen Dienst zu erweisen und damit seine Brötchen, möglichst mit einer Spur Butter, zu erwerben; oder anders und etwas geschwollen ausgedrückt, „die gesellschaftliche Relevanz“ festzustellen. Das war - und ist - sowohl für den Selbständigen wie für den Angestellten eine unerlässliche Absicherung des eigenen Standpunktes. Sagte es der Titan Atlas, welcher den Himmel auf den Schultern trägt, er brauche nur einen festen Punkt, um die Welt aus den Angeln zu heben?

Damit kam ich auf eine Liste von möglichen Arbeiten und verband diese mit der Überlegung, welche davon ich bei Bedarf liefern könnte - und es war ziemlich überlebenswichtig, dass man sich bei allen denkbaren Arbeiten einigermassen bewährte.

Die Zeiten waren definitiv vorbei, wo in Brienz sich ein Mann im Telefonbuch als „Schwalbenschnitzler“ bezeichnete und anscheinend davon leben konnte (es ging um die kleinen Vögelein, welche auf hölzernen Souvenir-Pfeifchen montiert wurden). Und weil wir schon beim Bramarbasieren sind, gleich ein weiteres Beispiel, das mir von Meister Anton Reichmuth erzählt wurde: Auf einer Reise nach Oberammergau geriet er in eine kleine Schnitzwerkstatt, an deren einer Wand Christuskorpusse hoch aufgeschichtet wie Brennholz lagerten. Staunend und bewundernd sprach Reichmuth den Schnitzer an, was er doch für grosse Aufträge habe! Dieser wehrte aber ab, seine Spezialität sei einzig, den Gesichtern „den schmerzhaften Zuch“ zu verleihen. Nun, bei der heutigen Globalisierung würde man die Korpusse bei derart grossem Bedarf und entsprechender Spezialisierung wohl eher nach Fernost fliegen.Hier also so eine Liste von - damals - möglichen Aufgaben eines Holzbildhauers:

Abstrakte Skulptur, Akt, Altar, Ambo, Anatomische Studien, Architekturmodell, Auszeichnung, Bauernmöbel, Bauplastik, Beichtstuhl, Bilderrahmen, Bronzeplastik, Bronzestatuen, Brosche, Brotteller, Brunnen, Brüstung, Chorgestühl, Christusbild, Denkmal, Dose, Druckstock, Engel, Fassmalerei, Figuren, Freie Kunst, Friedhofkunst, Garderobe, Gartenskulptur, Geweihschild, Grabmal, Grabzeichen, Gussmodell, Heiligenfigur, Heraldik, Holzbildhauer, Holzgrabmal, Holzschnitt, Inschriften, Kanzel, Kapitell, Kerbschnitt, Kerzenständer, Kirchenarbeiten, Kirchenkunst, Kommunionkreuze, Konsole, Kreuz, Kreuzweg, Krippe, Krippe, Krippenfiguren, Kruzifix, Kuchenmodel, Kunst, Leuchter, Madonna, Muttergottes, Masken, Massivmöbel, Medaillon, Möbel, Möbelteile, Möbelschnitzerei, Modell, Notenständer, Orgelschnitzerei, Ornamente, Pietà, Plastik, Porträt, Profane, Figur, Profile nachschneiden, Profilleisten, Puppenteile, Putto, Reklametafel, Restaurierung, Schachfiguren, Schatulle, Schaufenster-Étalagen, Schleiergitter, Schmuckkästchen, Schnitzerei, Schriften, Sockel, Souvenir, Spazierstock, Spiegelrahmen, Spielsachen, Sportpreis, Stabelle, Statuen, Stilmöbel, Tabernakel, Taufstein, Tier, Treppenpfosten, Truhe, Uhren, Vereinspreis, Vergolden, Wandleuchter, Wandrelief, Wappen, Weihnachts-Figuren, Weihnachtskrippen, Weihwassergefäss, Werbeskulptur, Werbung, Wurzelschnitzerei.

Bei der ganzen Liste kam damals das heute praktisch einzig verbliebene Betätigungsfeld „Freie Kunst“ kaum oder eher ganz am Rande vor. Heute hat sich dies, wohl mehr der Not gehorchend als dem eigenen Triebe, ziemlich umgekehrt!

Dahingegen haben wir doch im Laufe der Jahre dann so ziemlich alles entworfen und geschnitzt, was auf der Liste zu finden ist und manches mehr. Auch für den heutigen jungen Bildhauer dürfte es nicht uninteressant sein, für sich selber eine derartige Liste zu erstellen. Wenn allerdings - was nach Auskunft eines Berufsschulleiters wirklich vorkommt - das Berufs- und Lebensziel eines jungen Menschen als „Rentner“ angepeilt wird, herrschen wiederum ganz andere Prioritäten.

|

|

|

Etwa 1952, zur Zeit meines zweiten Aufenthaltes bei Reichmuth in Schwyz muss es gewesen sein, dass ich diese lebensgrosse Figurengruppe schnitzte, für die Kirche St. Joseph des Fins in Annecy Frankreich. Der Pfarrer kam eigens selber nach Schwyz und machte die Stellungen des Josef und des Christusknaben, auch Handbewegung und Blickrichtung, genau vor. Daraufhin durfte ich ein notdürftiges Modell aus Lehm, die Zeichnung 1 : 1, den Holzzuschnitt und die Schnitzarbeit ganz selbständig ausführen.

Später folgten noch weitere Arbeiten für die gleiche Kirche; sicher werde ich noch darauf zurückkommen, etwa inbezug auf kabarettreife Verwicklungen mit dem französischen Zoll . . .Auch die fast lebensgrosse „gotische“ Madonna (vermutlich für die Stadtkirche Winterthur) stammt aus dieser Zeit; aus dem Handgelenk neu entworfen und geschnitzt. Die Verwandtschaft der beiden Christusbuben ist für mich noch deutlich sichtbar.

________________________________________________

8 / Bei meinem zweiten Aufenthalt bei Reichmuth in Schwyz, 1951 bis 53, konnte ich die in Italien erworbenen Kenntnisse sehr gut anwenden. Im letzten Rundbrief habe ich schon die grossen Figuren erwähnt, die ich ganz selbständig gestalten durfte.Doch blieben auch mir die Zweifel inbezug auf den gewählten Weg nicht erspart. Ohne das allergeringste ererbte materielle Gut, mit dem brennenden Wunsch nach einer eigenen Familie, mit Kindern und möglichst eigenem Haus: war da wenigstens eine kleine Chance, dies als angestellter Schnitzler zu verwirklichen? War eventuell das Gründen einer eigenen Werkstatt nicht noch viel risikoreicher? Der Blick in die Zukunft zeigte nur Nebel; jedoch statt die Hände in den Schoss zu legen, begann ich, wie schon früher erwähnt, eine Ausbildung für die Matura mittels Fernkurs. Geplant war, diese in zwei Jahren hinter sich zu bringen. Nach etwa zwei Drittel des Pensums schien es mir wichtig, mein Französisch mit einem Arbeitsplatz im Sprachgebiet aufzupolieren. Englisch hatte ich schon seit der 2. Sek. ebenfalls in Abendkursen und mit viel Lesen recht gut gelernt. Italienisch wurde mir mittels Naturmethode eingepflanzt, was so ging: zuerst gab ich einem italienischen Mitarbeiter - Antonio Colombo, derselbe, der mich später zum Aufenthalt in Norditalien anspornte - einen Kurs in Deutscher Sprache; leider oder glücklicherweise lagen dessen Talente jedoch auf ganz anderen Gebieten, so dass ich mit endlosem Erklären und Üben viel mehr Italienisch lernte als er Deutsch; der Naturkurs setzte sich in Meda fort, wo nun wirklich die beiden Sprachen - "Dialett‘ de Milan“ und „Vero Italiano“ - überlebenswichtig waren. Damals sprach man dort mit allen Bekannten Dialetto, und mit Fremden richtiges Italienisch. (Habe ich das Geschichtlein mit dem „Gemüse“ etwa schon erzählt? Natürlich, im Rundbrief Nr. 5. Da ich kein Zeilenhonorar erhalte: bitte selber dort nachschauen!)

Nun aber eben das Französisch. In der Sek hatten wir natürlich Franzstunden gehabt, die Klasse war auch durchaus lernwillig und wir machten guten Fortschritt, bis uns anfangs der zweiten Sek ein neuer Professor dafür zugeteilt wurde. Dieser war sehr sympathisch und konnte Französisch aus dem effeff. Aber als Dompteur einer Horde von eher wilden Lümmeln der „Suisse primitive“ war er ziemlich verloren. Schon bald ging es in unseren Franzstunden beachtlich hoch zu und her; Bücher und Hefte flogen durch die Luft, einmal wurde gar am Boden ein Lachsack betätigt und hin her verschoben, Gelächter und Lärm waren nicht zu bändigen. Bei allem guten Willen - beiderseits - siegte immer und immer wieder das schwache aber doch recht stimmgewaltige Fleisch der Elèven über deren willigen Geist, der liebe Herr Professor war eigentlich nur noch geduldet. Das ging so weit, dass wir mal in der einstündigen Nachmittagspause eine Krisensitzung abhielten mit dem höchst dringlichen Beschluss, wir würden im eigenen Interesse künftig auch in der Franzstunde bei Professor Zay ebenso brave Lämmer sein wie in allen anderen Fächern. Hat es geholfen? Eben - leider wie vorherzusehen nicht recht lange. Bis zum „après si, l‘imparfait“ reichte es gerade noch mit knapper Not, doch ein wirkliches Verständnis blühte nicht auf.

Nun sind wir also wieder im Jahr 1953, bei Reichmuth in Schwyz, der Seppli sucht einen Vorwand, um neuerdings ein wenig Weltluft zu schnuppern. Richtig, für die Matura muss das Französisch verbessert werden. Also sucht man sich per Inserat eine Schnitzlerstelle im Welschland: die einzige Meldung kommt aus Lausanne, von den Meistern Léopold Frères. Diese waren spezialisiert auf Stilrahmen, welche sie weit herum den Vergoldern und Rahmenfabriken lieferten. Aber auch für verschiedene Uhrenfirmen schnitzten sie aufwendige Teile für Schaufenster-Etalagen. So hatten wir einmal etwa 200 schöne reich geschnitzte kleine Rahmen herzustellen, die dann echt vergoldet, als Teil einer Werbekampagne für einen speziellen Anlass allein in London in Uhrengeschäften ausgestellt wurden. War es möglicherweise die Krönung der Queen Elizabeth? Etliche Male gab es figürliche oder ornamentale Möbelfüllungen zu Schnitzen, in einem als „savoyardisch“ bezeichneten Stil.

Eine Spezialität Léopold‘s war auch das Überziehen von allerlei Gegenständen, z.B. von ganzen kleinen Bäumen, mit farbigem „Filz“, ebenfalls für Schaufenster. Dazu wurden die Sachen zuerst mit einem farbigen Lack gespritzt, der so eingestellt war, dass er eine Weile klebrig blieb. Anschliessend wurden Textilpartikel in der gleichen Farbe mit einem Blasapparat darauf gesprüht. Das ergibt oft ganz überraschende Effekte: eben „eye-catcher“ für die Schaufenster.

Die Gebrüder Léopold waren Junggesellen, zusammen bewohnten sie ein Haus am damaligen Stadtrand von Lausanne. Dort hatten sie das ganze Untergeschoss mit kleinen und grossen Aquarien angefüllt; bald wurde ich damit betraut, für die Wassertiere verschiedene Futterarten in der Stadt einzukaufen. Das war ein Vertrauensbeweis, denn die exotischen Fische waren der eigentliche Lebensinhalt der Brüder.

Die Werkstatt lag ziemlich nahe dem Zentrum von Lausanne, oben an der Avenue de Morges. Sie war in einem einstöckigen Gebäude eingemietet, etwa 25 mal 5 Meter messend. Darin waren neben den Schnitzbänken einige Schreinereimaschinen, daneben ein Abteil zum Spritzen. Der jüngere Bruder war der Schnitzer und Geschäftsführer, der Ältere befasste sich mit dem Zuschneiden und den Schreinerarbeiten. Neben den Chefs arbeiteten zwei ausgebildete Holzschnitzer (der Italiener Ottorino Cerri und ich) und der Lehrling Michel. Das Arbeitsklima war nicht direkt schlecht, aber auch nicht gut. Das Vertrauen der Léopold‘s erstreckte sich nämlich wohl auf den privaten Bereich (Fische) und den finanziellen (ich wurde z.B. damit betraut, jeweils am Samstag die Einzahlungen der Brüder und der Firma auf dem Postamt vorzunehmen), nicht aber auf den beruflichen Sektor. Der ältere Patron war stark schwerhörig; immer wenn neben der Arbeit ein kleines Scherzwort fiel und wir lachten, bezog er das auf sich und glaubte, er werde ausgelacht. Sein Bruder wusste wohl, dass dies nicht stimmte. Doch sein Problem war es, dass er fest glaubte, ich sei einzig und allein nach Lausanne gekommen, um seinen Betrieb auszuspionieren und ihn dann dort zusammen mit Ottorino zu konkurrenzieren. Der Gedanke war mir nie gekommen! Allerdings konnte es suspekt scheinen, dass wir beide gar manchen Abend bei einem alten Italiener verbrachten, der uns alle Tricks des Vergoldens in gedrängter Form beibrachte, oder dass wir in der Freizeit gerne die Runde bei sämtlichen Rahmenhandels- und Vergolderschaufenstern der Stadt machten, um anzuschauen und zu skizzieren, was an schönen Sachen ausgestellt war: pure Weiterbildung.

Ja und jetzt die französische Sprache, und die Matura-Vorbereitung? Ehrlich gesagt, französisch üben konnte ich zur Genüge, aber mehr in Natur als aus den - im übrigen vorzüglichen - Heften der Abendschule. Die Stadt bot halt doch so viel Ablenkung, dass die Kurse immer mehr in den Hintergrund gerieten und schliesslich ganz versandeten. Schade, so kurz vor dem Abschluss. Doch auch ohne Diplom habe ich ungemein davon profitiert.

Übrigens, mit dem Französisch in Natur habe ich mich mal nicht schlecht blamiert. Beim Mittagessen in einer Pension an der Place Chauderon wurde in den Nachrichten gemeldet, in der Deutschen Schweiz sei ein Kleinflugzeug am „Oschtüggli“ (Hochstuckli) abgestürzt und zerschellt. Da versuchte ich, meinen welschen Tischgenossen zu erzählen, ich sei da in der Nähe daheim und ginge dort oft Skilaufen. „Hochstuckli, c‘est là où nous allons skier (schi-er!)“ Es gab ziemlich erstaunte Gesichter bis allen klar war, dass es sich um „faire du ski“ handelte. Alors ces Suisses primitivs!________________________________________________Nach der Zeit bei Léopold in Lausanne konnte ich nochmals für etwa 2 ½ Jahre beim Lehrbetrieb von Anton Reichmuth in Schwyz arbeiten, bis Ende August 1956; es war eine gute Zeit, mein Onkel liess mir sehr viel Freiheit im Entwerfen und Ausführen, auch bei grossen und wichtigen Arbeiten.

Doch der Drang zur Selbständigkeit wurde immer grösser. War dies klug: ein wenn auch bescheidenes, so doch mehr oder weniger gesichertes Einkommen freiwillig aufzugeben für etwas mehr Freiheit, ohne die geringste Garantie von genügend Aufträgen, ohne Kapitalpolster im Hintergrund, in einer Zeit, die damals als "abflauende Konjunktur" wahrgenommen wurde?

Erich Kästner hat es so ausgedrückt: „Leben ist immer lebensgefährlich.“

Auf den 1. September 1956 wagte ich den Schritt! Im "Sunnmättli" (heute Herrengasse 12), einem Chalet am damaligen Dorfrand von Steinen konnte ich im Erdgeschoss ein Zimmer günstig mieten. Schnitzeisen und Schnitzbank hatte ich schon länger angeschafft, auch das übrige wichtigste Werkzeug war vorhanden. Maschinen konnte ich in der benachbarten Zimmerei Geisser benützen. Ein kleines Inserat in den Lokalzeitungen brachte zwar nicht die erträumten grossen Aufträge für Kunstwerke. Doch von da und von dort tröpfelten bescheidene Aufträglein herein. Ein Kruzifix, ein Weihwasserbecken, eine Mutter Gottes, ein paar Bilderrahmen, ein Holzgrabmal: erst viel später wurde mir bewusst, wie sehr meine Nachbarn und Bekannten, Verwandten und Freunde im Dorf mich mit Arbeit unterstützten, Sachen, ohne welche sie alle genau so gut hätten leben können. Herzlichen Dank!

Die nicht von Aufträgen beanspruchte Zeit füllte ich ziemlich systematisch aus mit neuen Entwürfen und Modellen, z.B. für kleine Kommunion-Kreuze, Stubenkreuze, sowie mit Ausbau und Verbesserung der Werkstatt-Einrichtung. Viel Zeit beanspruchte zuerst der schriftliche und persönliche Kontakt-Versuch mit möglichen Wiederverkäufern von „Devotionalien“. Deren gab es damals in der Schweiz noch etliche. Auch hier war es wieder dieser Effekt: kein grosser Wurf, aber doch ein weiteres bescheidenes Rinnsal von Arbeit. Die genaue Buchhaltung, bis zum letzten Federstrich selber gebastelt, kostete ebenfalls viel Zeit und Nerven. Dass ich dabei von Anfang an sogar einen kleinen Reingewinn ausweisen konnte, brachte zusätzlichen Schwung.

Nur nebenbei: Nach dem Einreichen der ersten Steuererklärung kreuzte hier bald ein Kontrolleur auf, der sich betont kratzbürstig und von oben herab benahm. Schon vor der Tür bellte er mich an, ohne Gruss: „wo haben Sie die Buchhaltung?“ Ich lud ihn zum Eintreten ein - es regnete - und wollte ihm beflissen den Regenmantel abnehmen, doch schon wiederholte er den rauhen Befehl: „So zeigen Sie mir jetzt diese Buchhaltung!“ Allerdings, im kleinräumigen Kanton Schwyz war es kein Geheimnis, dass gerade dieser Mann vor wenigen Jahren selber Konkurs gemacht - was damals im Gegensatz zu heute noch als ziemliche Schande galt - und danach beim Kanton Unterschlupf gefunden hatte. Je nun, ich hatte die Unterlagen bereit und zeigte sie ihm äusserlich ruhig, doch innerlich kochend. Er konnte keine Fehler finden. Nur ganz am Schluss bei der Bilanz raunzte er wegen dem Reingewinn. Er meinte, diesen müsse ich für die Steuererklärung am Geschäftsertrag abziehen. Wie er auf diese abstruse Idee kommen konnte ist mir heute noch nicht klar. Doch ausnahmsweise schaltete ich jetzt einmal ziemlich schnell, gab dem Manne recht, und er korrigierte mein steuerliches Einkommen dadurch auf negativ. Ich nahm mir dann vor, mit solchen Nieten nichts mehr zu tun zu haben und leistete mir in der Folge eine ordentliche professionelle Buchhaltungsstelle; das hat sich übrigens - obwohl nicht gerade billig - im Lauf der Jahre sehr deutlich positiv ausgewirkt.

So etwa nach einem Jahr meldete sich bei mir Hr. Bleuer, der Inhaber einer Schreinerei aus Arth, der für mehrere gute Möbelhäuser in den grösseren Städten der Schweiz gepflegte Möbel laufend liefern konnte. Dabei waren auch recht viele mit Schnitzereien, sei es in historischen Stilen, Heimatstil oder individuell „moderne“ Möbel von diversen Designern mit eigenen Möbelhäusern. Er hatte Schwierigkeiten mit dem Beschaffen der Schnitzarbeiten in der erforderlichen Qualität - und selbstredend trotzdem billig, ganz abgesehen von der Lieferfrist.

Da kam mir sehr zugute, dass ich seit jeher meine Arbeiten genau registrierte, kontrollierte und berechnete, nach dem Grundsatz „Jeder F . . . wird numeriert, registriert und archiviert“. Dadurch war ich in der Lage, dem Schreiner in kürzester Zeit zuverlässige Offerten abzugeben, mit denen er wiederum seine Kundschaft bedienen konnte. Ich achtete stets peinlich darauf, die Preise so zu berechnen, dass ich am Schluss die Faktur eher mit einem etwas geringeren Betrag ausstellen konnte, ohne selber „darauf zu legen“. Das erwies sich für langfristige Geschäftsbeziehungen als goldrichtig!

Mein „Geschäftsfahrzeug“ war damals ein Condor-Puch-Roller. Diesen belud ich an gar manchem frühen Morgen mit eher kriminellen Bündeln von geschnitzten Möbelteilen und tuckerte damit um 6 Uhr vorsichtig zum Bahnhof Steinen. Dort kam nämlich ein Lehrling des Arther Schreiners vorbei - er wohnte in Seewen. Beim Halten des Zuges reichte ich diesem die Schnitzereien schnell schnell hinauf und er brachte sie dann seinem Lehrmeister. Vor Ende seiner Lehrzeit ergab dies allerdings auch noch kleinere Schwierigkeiten: der Vater des Lehrlings, ebenfalls ein Schreinermeister, verlangte von seinem Berufskollegen eine Entschädigung, weil sein Söhnchen durch die Holztransporte seinen Veston stark abgenützt habe.

Das wirft ein kleines Schlaglicht auf die damaligen Zeiten: ein Lehrling konnte die zwei Stationen SBB nicht einfach mit dem Werkstattgewand bereisen, sondern kleidete sich selbstverständlich in Hose und Jacke, auch wenn diese vielleicht schon eher abgenützt und schäbig waren; und ein selbständiger Schreinermeister fand es nicht unter seiner Würde, vom Berufskollegen eine Entschädigung für übermässige Abnützung der Reisekleider seines Sprösslings zu verlangen. Und der Schnitzer? Der sparte mit jedem Transpörtlein das Benzin für etwa 10 km Töff ein, sowie eine halbe Stunde Arbeitszeit. Wäre das im 21. Jh. noch ein Thema?

Schon ein knappes halbes Jahr nach Geschäftseröffnung war der Seffi den Aufträgen allein nicht mehr gewachsen. Als sich ein früherer Arbeitskollege bei ihm meldete, stellte er diesen gleich ein. Willi stammte aus Donaueschingen, hatte Schreiner, Zimmermann und Holzschnitzer gelernt! und war überaus zuverlässig und von rascher Auffassungsgabe. (Vor der Zeit bei mir hatte Willi übrigens auch noch Geigen bauen gelernt; und bald nachher heiratete er eine flotte junge Frau, eine Österreicherin aus dem Burgenland, die dort einen Hof erben konnte. Also wurde Willi wieder Bauer, wie er es schon im Vaterhaus gewesen war.)

Willi war ein grosser stattlicher Mann; er trug in der Freizeit immer seine Donaueschinger Tracht. An einem Samstag Abend fuhr er mit dem Zug nach Brunnen und schaute sich dort einen Film an. Nachher gab es keine Verbindung mehr nach Steinen. Aber das sind ja nur 10 Kilometer; ein kleines Bier, und er machte sich auf die Füsse. Kurz nach dem Dorf Brunnen kam er am grossen Zementwerk (zuletzt HOLCIM, 2009 wurde das Gelände von der Kantonalbank SZ erworben) vorbei, das Tag und Nacht voll arbeitete. Den Willi stach der Hafer: aufrechten, ruhigen und sicheren Ganges strebte er auf das Werksgelände und beäugte alles genau und fachmännisch. Hoch am oberen Ende des gewaltigen schrägen Rohres, durch welches der fertige Zement nach unten rutscht, bemerkte er eine kleine beleuchtete Luke: er musste unbedingt wissen, was die bedeutet. So stakte er unbeirrt und unbehelligt mehrere Leitern und interne Treppen hoch. Was in dem Loch zu sehen war, hat er mir nicht gesagt, das war auch nicht wichtig. Aber dass ein wildfremder „Herr“ in ausländisch anmutender Kleidung zwischen zwölf und ein Uhr nachts einfach so ein grosses Industriewerk besichtigen kann, ohne dass dies jemandem auffällt, das ist schon eher bemerkenswert.

Übrigens ratterten wir - Unternehmer und Büetzer gemeinsam - wie schon seit Jahren gewohnt immer noch an einem Abend pro Woche per Töff zur Kunstgewerbeschule Luzern: Figurenzeichnen und Aktzeichnen. Ausser der aufgewendeten Zeit und den Reisespesen kostete das fast gar nichts; die Kunstgewerbeschule war nicht nur äusserst günstig, sondern hatte fähige und engagierte Lehrer: Andermatt, Netzer, Hurter.

1958, etwa für ein halbes Jahr, war auch Gregor, der Spross einer eigentlichen Schnitzer-Dynastie aus dem Oberwallis, zur Ausbildung bei mir. Nachher übernahm Gregor daheim den Campingplatz der Familie und eine Wirtschaft, produzierte und verkaufte nebenbei Souvenirs. Seine wirkliche Leidenschaft war aber die Jagd; Gregor verstarb früh. Daheim in Reckingen trat unterdessen schon wieder ein Sohn in seine Fussstapfen.

Die Aufträge nahmen kontinuierlich zu: mein Schreinerkunde konnte laufend grössere Serien von Schlafzimmer-Möbeln für Möbel-Pfister liefern: Nussbaum-Imitationen Louis XV., Betten, Nachttische, Toilettentische, Schränke. Die Schnitzereien dazu waren aus Abachi- oder Buchenholz; schöne Qualität zu billigen Preisen war gefragt! So erfanden wir laufend neue Vorrichtungen und Apparate, um die geschweiften Profile möglichst weitgehend mit dem Hand-Oberfräser zu machen, um Arbeitszeit zu sparen. Auch reichte der Töff für die Transporte nicht mehr aus: ein VW-Käfer konnte angeschafft werden, stolz mit geschnitzten Firma-Tafeln versehen.

Wieder eine kleine Abschweifung: Obwohl die Zeiten, im Nachhinein gesehen, recht gut waren und materiell immer besser wurden, so gab es doch damals wie heute genügend Weltuntergangs-Propheten, die alles immer schlechter werden sehen. Nehmen wir nur die unendliche Erfolgsgeschichte VW-Käfer. Die meisten Fahrer begannen mit einem VW als erstem Fahrzeug, und von Jahr zu Jahr wurden die Modelle stetig etwas verbessert. Hingegen sahen die Untergangskünder auch hier nur Verfall und Katastrophe. Sagte mir doch einer, „ja du hast noch Glück gehabt, die neuen Modelle haben jetzt immer dünneres Blech; man kann sie schon mit dem Daumen einbeulen!“

Klar ist, dass die Motoren noch nicht so perfekt waren wie heute, wo diese immer laufen und laufen und wir kaum noch wissen, ob im Auto der Motor hinten oder vorne ist. An den Strassenrändern sah man recht häufig Pannen; und jeder Autofahrer glaubte nicht darum herum zu kommen, ständig da und dort am Motor herum zu schräubeln: Vergaser, Zündzeitpunkt, Kerzen-Kontaktabstand und und und. Abgesehen davon, dass die Strassen selber auch noch viel einfacher waren. So habe ich selber die Sihltalstrasse von Zürich nach Sihlbrugg, heute fast eine Autobahn, noch mit dem Velo befahren, als sie noch keinen Asphaltbelag hatte.

Etwa aus derselben Zeit ein wirklich passiertes Müsterchen: Ungleiche Talente: Pfarrer und Schulinspektor Schittenhelm von Steinen ist auf Inspektionsreise. Sein VW will nicht so recht; nahe bei einem Haus ausser dem Dorf Muotathal steht der Wagen still. Er klappt den Motordeckel auf, schaut ziemlich ratlos hinein. Macht sich gar nicht gut, wenn der Herr Inspektor zu spät kommt! Ja, wenn man den Motor mit grammatikalisch einwandfreiem und theologisch unanfechtbarem Gebet, notfalls mit Exorzismus, bearbeiten könnte, wäre das kein Problem! Der stählerne Knecht ist aber leider einem mehr mechanistischen Weltbild verhaftet. Wie sagte doch Albins Kollege von der Konkurrenz: «Da hilft kein Singen und Beten, da hilft nur Dreinschlagen!» Abgesehen davon war Singen ohnehin nicht seine Stärke: Pfarrer Schittenhelms Achillesferse lag sozusagen im Kehlkopf!

Kommt aus dem Haus ein Bub, hin- und hergerissen: die schwarze Soutane empfiehlt vorsichtige Distanz, der kranke Motor zieht magnetisch an - Neugier und Hilfsbereitschaft obsiegen! Der Bub schaut nur kurz in die Eingeweide des VW. Dreinschlagen ist nicht vonnöten; er dreht nur kurz an ein, zwei der für den Kirchenmann so geheimnisvollen Schräubelein und sagt zu ihm, er solle jetzt anlassen. Der Motor schnurrt rund wie ein Wecker!

Nach herzlichem Dank fragt nun doch der Herr Schulinspektor den Buben, ob er denn nicht in die Schule müsse, sie hätten doch heute Examen?

«Ja, schon, Herr Pfarrer, aber die Schulschwester hat gesagt, ich soll heute daheim bleiben, ich sei viel zu dumm fürs Examen!»

Ich bin sicher, dass jetzt unser Pfarrer, als bekannt milder Beichtvater - konnte er schon dem VW-Motor nicht selber helfen - wenigstens für den «dummen» Mechaniker und dessen ehrgeizige Schulschwester eine einschlägige Partial-, General- oder auch Pauschal-Absolution zur Hand hatte!Anno 1958 passierte mir wohl der grösste Glücksfall, mit einem Angestellten: Gottfried Meyer.

Wir hatten, ohne dass ich dafür einen plausiblen Grund nennen könnte, stets mehr als genug gute und interessante Arbeit. Im Moment sah ich dies wohl nicht so ausschliesslich positiv: es war auch sehr viel Mühe dabei, ab und zu aufreibendes Gezerre mit Kunden und Arbeitern, wegen Löhnen und Preisen, Qualität und Lieferfristen und was nicht alles weiter!

Doch sah ich mich eines Tages veranlasst, mich nach einem guten und zuverlässigen Holzbildhauer umzusehen. Verschiedene Sondierungen in der Schweiz brachten keinen Erfolg. So machte ich kurz entschlossen ein Inserat in der „Süddeutschen Zeitung„ in München. Bald darauf kam ein Brieflein an, von Hand geschrieben und mit all den höflichen Formulierungen, über welche heute nur noch die Nase gerümpft wird. Der junge Gottfried Meyer hatte seine Lehre in Wassertrüdingen (Mittelfranken - Bayern) gemacht, bei seinem Vater, der dort eine Bildhauerei in Stein und Holz betrieb. Bald waren wir einig, und am 1. September 1958 trat er seine Stelle an. Ob er sich bewährt hat? Man rechne: Gottfried war auf meiner Angestellten-Liste Nummer 3; wie er 1997 offiziell verabschiedet wurde, war Nummer 54 an der Reihe. Alle andern hat er nicht etwa nur „überlebt und überdauert“, sondern für sämtliche war er sowohl von der Arbeit wie auch vom Charakter her ein Pol und Richtpunkt, voll Können und Lernbegeisterung, und dabei die Bescheidenheit selbst! Eine wahre Bibliothek von Weisheits- und anderen Sprüchen - auch sarkastischen - aber im gesamten, ohne darauf herumzureiten eben „Gottes Fried“. Auch nach seinem Austritt (Pensionsalter und schlechte Auftragslage) bin ich immer noch froh, wenn ich ihn von Zeit zu Zeit um Hilfe bitten kann.

So ganz nach dem Schnürchen lief es auch hier nicht immer. Kurz nach Gottfrieds Ankunft kaufte er sich Skier, hängte sich auf der Ibergeregg an den Lift und brach sich in der ersten halben Stunde ein Bein. Dieses wollte nicht richtig zusammenwachsen und machte ihn, wenn ich mich recht erinnere, für ein halbes Jahr invalid. Dafür entschädigte sich das Schicksal grosszügig: unser Dorfarzt hatte eine sehr nette Praxishilfe, ebenfalls aus Süddeutschland, so dass sich das Herz zum Herzen fand. Familiengründung, Hausbau, Einbürgerung. Ja wenn alle Einzubürgernden sich mit den Meyer-Nistler‘s vergleichen könnten, da gäbe es darüber garantiert keinerlei Diskussionen!

top - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - end

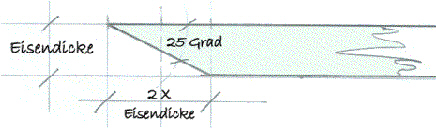

Anfänger beibringen: die Länge der Fase soll etwa der doppelten Eisendicke entsprechen. (Wenn man es vorzieht, wie in Frankreich üblich, den Eisen auch auf der Schneidenseite eine feine Fase zu verpassen, wird man die erste Fase eher auf drei Eisendicken verlängern.)

Anfänger beibringen: die Länge der Fase soll etwa der doppelten Eisendicke entsprechen. (Wenn man es vorzieht, wie in Frankreich üblich, den Eisen auch auf der Schneidenseite eine feine Fase zu verpassen, wird man die erste Fase eher auf drei Eisendicken verlängern.)

Man legte grossen Wert auf absolut sauberen Schnitt. Das bedingte, dass der Schnitzer seine Eisen kräftig wie ein Schraubstock packen musste. Man war gar etwas stolz auf seine dicken Hornhautpolster an den Händen. Vielleicht so bis etwa 1950 auslaufend gab es noch Aufträge von Möbelfabriken für sogenannte Möbelauflagen: Ornamente, die vom Ornament-Holzbildhauer in grossen Serien hergestellt und in den Fabriken auf die Möbel geleimt wurden. Die Mode kam aus den Dreissigerjahren. Dabei war der Anspruch an extrem sauberen Schnitt dem bezahlten Preis diametral entgegengesetzt.

Man legte grossen Wert auf absolut sauberen Schnitt. Das bedingte, dass der Schnitzer seine Eisen kräftig wie ein Schraubstock packen musste. Man war gar etwas stolz auf seine dicken Hornhautpolster an den Händen. Vielleicht so bis etwa 1950 auslaufend gab es noch Aufträge von Möbelfabriken für sogenannte Möbelauflagen: Ornamente, die vom Ornament-Holzbildhauer in grossen Serien hergestellt und in den Fabriken auf die Möbel geleimt wurden. Die Mode kam aus den Dreissigerjahren. Dabei war der Anspruch an extrem sauberen Schnitt dem bezahlten Preis diametral entgegengesetzt.